山水畫寫生的時代筆墨圖式建構(gòu)

文/楊鋒

摘要:山水畫寫生作為當代山水畫創(chuàng)新的重要途徑之一���,已經(jīng)被創(chuàng)作者廣泛接受�����,這和傳統(tǒng)山水畫所提倡的“師造化”一脈相承��。然而明清以后乃至近現(xiàn)代的山水畫創(chuàng)作上出現(xiàn)了一種固定的重復(fù)圖式����,只重筆墨技巧而忽略自然與創(chuàng)作圖式的轉(zhuǎn)換之上,導(dǎo)致了山水畫出現(xiàn)了千篇一律的圖式面貌���,而偏離了山水畫的本源與自然之間的關(guān)系��。為了打破這種模式�����,使山水畫更好的體現(xiàn)當代人的審美訴求與筆墨情感���,到自然中去,以造化為師����,以自然為本。山水寫生已經(jīng)成為體現(xiàn)時代氣息���,彰顯當代筆墨情感�,突破傳統(tǒng)創(chuàng)新的重要途徑之一��。

關(guān)鍵詞:山水畫 寫生 筆墨圖式

隨著時代的發(fā)展���,人們對山水畫的圖式面貌也提出了更多的要求����,為了改變傳統(tǒng)山水畫對時代表現(xiàn)的局限,以對自然物象的客觀表達為創(chuàng)作的源泉��,寫生就成為當代山水畫創(chuàng)作創(chuàng)新的重要途徑之一�����。也是當代山水畫突破傳統(tǒng)���,表現(xiàn)屬于自己時代圖式藝術(shù)語言的重要途徑,也是被實踐證明最有效的表達方法被畫家所接受���。傳統(tǒng)山水畫所講求的應(yīng)物象形��,隨類賦彩�����,追求的就是要以物象的真實面貌為依據(jù)��,表達作者的主觀情感的一種描繪方式�,這和當今提倡的寫生有著異曲同工之用,注重自然物象本身與描繪對象之間的情感轉(zhuǎn)換�����,從而形成不同圖式面貌的山水畫表達方式�����。

山有五岳氣勢之分��,人有南北思想不同��,在不同的自然山水面前�,不同的人有不同的情感思想,在作品的表達中也呈現(xiàn)出不同的面貌�。思想和情感的不同來自于對不同客觀對象的感受,也決定了山水畫所要表達的圖式面貌是對山川自然的感悟��,成為山水畫發(fā)展的必由之路��。山水畫從發(fā)展之初����,也是以描繪客觀的物像為主,在經(jīng)歷不同的朝代更替和思想的影響以及對宇宙自然觀念的緊密相結(jié)合下�,它承載著中國人對自我在自然和社會中的一種理解與感受�。所講求“外師造化���,中得心緣”就是對物像的表達進行概括化處理和內(nèi)心情感相結(jié)合�,這種情感是和中國傳統(tǒng)的老莊思想有著緊密的聯(lián)系����。中國山水畫關(guān)于寫生的描繪最早是由宗炳提出的,他所說的“畫像步色�����,構(gòu)茲云嶺…..身所盤桓����,目所綢繆�,以形寫形,以色貌色”[1]�����,這是最早關(guān)于寫生的記述���,為以后山水畫的發(fā)展埋下了老莊思想的種子����,所追求的是超越自然,表達心境的情感�����。五代兩宋時期�,隨著社會的發(fā)展和思想的轉(zhuǎn)變,這時期的山水畫更加注重師造化�����,強調(diào)畫面的圖真�����,講求對山水畫的真實描繪建立在對自然之理的基礎(chǔ)上���。對自然的深入觀察研究造就了這個時期山水畫發(fā)展的高峰時期����,以客觀自然地域圖式特征為表現(xiàn)對象��,各種表現(xiàn)技法在這一時期得到長足的展現(xiàn)與表達,并為以后的山水畫的發(fā)展樹立了一個完美的標桿���,也在以后的山水畫發(fā)展歷史中達到了難以企及的高度����。元代由于社會風氣的轉(zhuǎn)變���,文人“學而優(yōu)則仕”的思想開始受到打擊�,陶醉于山水之間也成為這一時期的風尚���,在山水畫中�����,抽象化的筆墨描繪語言得到了空前的發(fā)展����,作畫“逸筆草草��,不求形似��,只求意思爾”逐漸成為文人標榜超越世俗的一種時尚��,至此以后的山水畫開始從師造化轉(zhuǎn)向表達胸意的描繪��,山水畫的圖式開始出現(xiàn)一種固定的模式���,致使山水畫的發(fā)展受到限制�����,出現(xiàn)了千篇一律的畫面圖式面貌��,已不能適應(yīng)社會的發(fā)展與變革��。

當代山水畫的寫生本著以自然為師��,創(chuàng)造出能夠表達自然與自我內(nèi)心藝術(shù)訴求為目標���,改良明清以來傳統(tǒng)繪畫脫離自然的圖式面貌,這也使得當代寫生面對如何與前人拉開距離體現(xiàn)當下的時代性����,這包括寫生的方法的繼承與創(chuàng)新和意境營造的時代訴求,寫生的方法又包括觀察方法和筆墨技法的當代性�����,這些都決定了山水畫寫生圖式的時代性表達。寫生方法的繼承與創(chuàng)新是山水畫家在面對優(yōu)秀傳統(tǒng)�����,如何“古為今用���,洋為中用”創(chuàng)作出屬于自己這個時代的圖式面貌�,是擺在每個山水畫家面前的課題����。師造化已經(jīng)以成為當今山水畫發(fā)展的主流,在寫生中尋找屬于自己的筆墨語言�,彰顯新時代發(fā)展的氣息與表現(xiàn)新的社會面貌已經(jīng)成為山水畫家突破傳統(tǒng)的必由之路。在這一過程中觀察方法尤為重要����,它制約著取景、構(gòu)圖���、筆墨語言的塑造等畫面的關(guān)鍵因素�����。傳統(tǒng)山水畫的寫生講求“目識心記”以不同的角度對自然進行觀察,分片段記憶,最后在回到案頭進行記憶創(chuàng)作����,雖然也有像黃公望等隨身攜帶紙筆,對感興趣的樹石等進行記錄��,但還是僅限于局部的片段記錄�,畫面整體的構(gòu)成關(guān)系等還是憑借記憶和經(jīng)驗完成,所以也就出現(xiàn)了傳統(tǒng)山水畫的散點透視的觀察方法�,即郭熙所謂的“三遠法”——高遠、平遠���、深遠��。在繪畫作品中三遠沒有嚴格的區(qū)分�,是根據(jù)畫面的需要加以運用的���,而且描繪時視點是游移的�,以心緒情感的表達為主要出發(fā)點����,作者的情感一會在幽深的峽谷,一會游離于浩瀚的天際���,這也就形成了山水畫的視點是隨著作者的思緒而不斷發(fā)生變化的�����。這種觀察方法為觀者提供了一個欣賞解讀畫面意境的視線方法���,在視線的游離中體會作者的用意�����。這種觀察方法雖然不符合科學的規(guī)律�,但符合藝術(shù)創(chuàng)作的規(guī)律��,和西方繪畫的焦點透視有著完全不同的效果����,這兩種方法雖然沒有優(yōu)劣之分,但散點透視在寫生和創(chuàng)作中的自由度上明顯比焦點透視有更大的優(yōu)勢���,這也是中國畫觀察方法的獨到之處��,它講求一種精神的神游狀態(tài)��,用不同的觀察方法組合成一幅自然的客觀和精神的主觀高度契合的作品����,是山水畫觀察取景的獨到之處�����。如宋人郭熙所說:“山近看如此���,遠數(shù)里看又如此����,遠十數(shù)里看又如此���,每遠每異�,所謂山形步步移也���。山正面如此�����,側(cè)面又如此�,背面又如此����,每看每異��,所謂山形面面看也����。如此是一山而兼數(shù)十百山之形狀�,可得不悉乎?”把不同視點看到的美景都集中于一個畫面���,講求“目馳神游”對景物的觀察描繪講求宏觀的整體描繪��。和西方焦點透視的局部描繪有著很大的區(qū)別����,這也是傳統(tǒng)山水畫觀察方法的精髓所在���。

在近代的山水畫寫生創(chuàng)作發(fā)展過程中�,長安畫派可謂做出了重要的貢獻���,其中趙望云先生是最早以寫生的方式表現(xiàn)當時社會面貌的畫家��,他的農(nóng)村題材寫生作品以其強烈的社會責任感��,再現(xiàn)了當年社會底層的人們的真實生活狀態(tài)����。這種再現(xiàn)生活真實面貌,追求藝術(shù)本真的精神追求被后來的山水畫家所一直沿用�����。在他和石魯?shù)某珜?dǎo)之下����,長安畫派提出“一手伸向生活�����,一手伸向傳統(tǒng)”����,他們以西北地區(qū)的自然地域面貌為原型,創(chuàng)造出了屬于那個時代的不朽作品���。石魯?shù)淖髌贰掇D(zhuǎn)戰(zhàn)陜北》更是打破了傳統(tǒng)山水畫題材的局限性���,以自身在陜北生活和寫生的情感為出發(fā)點�,所描繪的具有濃郁陜北的地域圖式面貌的作品����,在近現(xiàn)代繪畫史上有著劃時代的意義,是和他常年對陜北的寫生有著密不可分的聯(lián)系�����。新中國建國初期���,有感于時代的大變革�,以傅抱石���,李可染等為首的老一輩山水畫家���,在面對新中國建設(shè)初期,國家發(fā)生的翻天覆地的變化����,致力于改良山水畫的發(fā)展為己任。傅抱石等行程二萬余里表現(xiàn)祖國日新月異的發(fā)展變化�,李可染提出為祖國山河立傳,開始在山水畫中加入新的工業(yè)化發(fā)展元素,表現(xiàn)時代發(fā)展的變化���。他的歐洲之行�����,用中國的筆墨表現(xiàn)歐洲的建筑�����,可謂是中國畫題材表現(xiàn)上的一個開拓者��。在面對歐洲教堂等建筑及城市景象,畫家以飽滿的激情和一個藝術(shù)家特有的敏感�����,開始嘗試用山水畫的表現(xiàn)方法與油畫構(gòu)圖方式相結(jié)合���,來表達自己對這一新鮮事物的描繪����。這種場景的描繪在傳統(tǒng)山水畫中是史無前例的����。他描繪的作品橫跨歐亞大陸�����,不僅完成了自我重“共性”向“個性”的發(fā)展��,更重要的是打破了一直以來中國畫“重傳統(tǒng)”向“重感受”的轉(zhuǎn)型����。也完成了對中國山水畫的發(fā)展從過去“封閉�、守承”向重“開放、創(chuàng)新”發(fā)展的重要探索��,也證明了畫家正是緊緊跟隨著這個時代變革的大潮�����,高舉起“筆墨當隨時代”與“思想變了�,筆墨不能不變”的大旗,創(chuàng)作出這樣一批表現(xiàn)時代特色的作品��。這為以后山水畫在都市題材的探索提供了可資借鑒的經(jīng)驗�。

李可染則以發(fā)展改良中國傳統(tǒng)繪畫為己任,主張運用寫生的方法來改良中國傳統(tǒng)山水畫���。畫家在寫生過程中充分發(fā)揮筆墨的優(yōu)勢����,借鑒西方油畫的技法,在筆墨運用上不再以表現(xiàn)物象的形質(zhì)特征為目標���,而是加強了對筆墨審美特征的追求�����,使筆法更好的融入墨法的探索�。在此過程中觀物取象的方式借用了很多油畫對景寫生的方式����,然而這種借用卻并不是完全機械地運用西方焦點透視的畫法,而是很好把它和傳統(tǒng)山水寫生“以大觀小”的取象方式巧妙地融合了起來���。在德國的寫生期間,他對哥特式建筑濃厚的興趣�����,占據(jù)他此次寫生作品的三分之一���。對建筑物進行特寫式的描繪�,表現(xiàn)的相當精彩。畫家以他堅實的素描和筆墨功底敏銳的觀察力和感受力���,將麥森教堂的神圣����,莊嚴和神秘通過畫面充分地表現(xiàn)了出來����,以極為民族化的筆墨語言準確地展現(xiàn)了典型的異國風光,這在此前的國畫創(chuàng)作中極為罕見�����。雖然中國傳統(tǒng)繪畫里面也有對建筑物的描繪�����,但是僅僅只限于工細的描繪�����,用水墨的語言結(jié)合建筑的美感���,能夠展現(xiàn)出中國畫獨特的藝術(shù)魅力����,李可染可謂開了先河。雖然異域?qū)懮鷮λ麄€藝術(shù)寫生的實踐來說�,可能只占據(jù)了很少的一部分,然而這種對新鮮事物的描繪以及在筆墨語言的表達上���、逆光的運用上都有了進一步的發(fā)展�����?���?梢哉f他的異域?qū)懮c表達方式對近現(xiàn)代的中國畫壇提供了多角度的參考�����。繼傅抱石�����,李可染之后以寫生作為改良中國山水畫的新途徑���,被廣大畫家所接受����。隨著國家對外交流的不斷增加�����,以石魯�,趙望云等一大批畫家,都走出國門運用國畫的技法表達異國的都市風情��,展現(xiàn)中國畫的獨特魅力��,創(chuàng)造除了屬于自己時代的作品�。這一時期寫生作為改良中國山水畫的唯一方法被普遍接受,它以其強烈的現(xiàn)場感和收集創(chuàng)作素材的重要手段成為畫家?guī)熢旎谋貍淠芰?��,然而每個畫家所遵循的寫生手法又不盡相同�����,比如石魯在面對客觀物像時是按照自己的方式方法在表達����,如他所說:“當?shù)厝鐚嵜鑼懀翢o作用��。寫生要發(fā)現(xiàn)真正生動活潑的東西……要畫得比生活更美��、更好……我在埃及寫生時.更多是現(xiàn)場把特點記下來.回到旅館才正式整理成些稿子�����。[2]這里畫家的寫生只是起到記錄對象主要特點的作用���,顯得更加方便快捷�。當時提出自己山水畫寫生觀的畫家還有趙望云����、關(guān)山月,錢松苗等等.他們的方法都各具特色���。如此多樣的山水畫寫生方法反映了上世紀中葉現(xiàn)代畫家在處理人與自然����;主觀與客觀��;寫實與寫意關(guān)系時不同的視角與方法����。是現(xiàn)代畫家群體多樣審美取向的集中表現(xiàn).它對現(xiàn)代繪畫風格面貌的多樣化發(fā)展具有非常重要的意。筆墨技法的當代性主要表現(xiàn)在對客觀事物認識的感知上��,也體現(xiàn)在對傳統(tǒng)筆墨的拓展上��。傳統(tǒng)的筆墨追求骨法用筆和墨分五色的玄學觀念表達����,隨著當代人審美取向的轉(zhuǎn)變,這種表達方式已經(jīng)不能適應(yīng)當代人的審美需求�。在面對客觀景物的時候,畫家首先想到的是如何用最好的方式呈現(xiàn)自己對這一客觀景物的理解與表達�����,已不僅僅局限于傳統(tǒng)的筆墨形態(tài)����,材料技法的應(yīng)用,而是如何結(jié)合西方繪畫元素的色彩���、構(gòu)成關(guān)系等方式為我所用�����,這為當代山水畫寫生帶來了不同于傳統(tǒng)筆墨意境的全新表達方式��。

總之����,不論運用哪種方式方法進行山水畫的寫生,表達當代的審美需求和建構(gòu)起屬于當代山水畫的圖式面貌����,和當代人的生活情感以及精神追求,并在寫生中充分展現(xiàn)山水畫新的時代情感圖式����,已經(jīng)成為山水畫寫生發(fā)展的一個重要方向,也是山水畫創(chuàng)新發(fā)展的重要環(huán)節(jié)�。當代隨著科技的發(fā)展,山水畫的寫生已經(jīng)進入一個多元化的時代���,用多元的思維觀念和手法����,讓這一傳統(tǒng)藝術(shù)門類煥發(fā)出新的時代氣息����,已經(jīng)成為每個山水畫家在作品中所要展現(xiàn)的重要表達方式和方法���。

藝術(shù)簡歷:

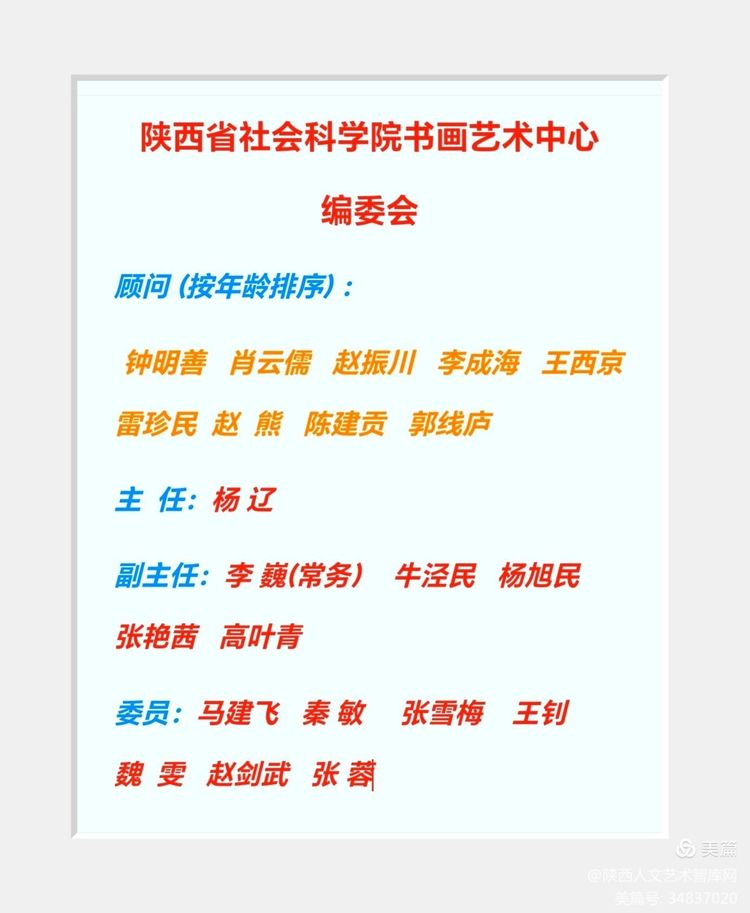

?楊鋒一一陜西省社會科學院書畫藝術(shù)中心特聘研究員

楊鋒,西北大學藝術(shù)學院副教授���,碩士研究生導(dǎo)師,中國美術(shù)家協(xié)會會員��、西安中國畫院院聘畫家�、研究員。文章曾發(fā)表于《美術(shù)觀察》�����、《貴州民族研究》�、《藝術(shù)百家》、《傳媒》��、《大眾文藝》等國家級省級核心期刊20余篇����;出版著作2部;畫冊數(shù)10部�;主持參與國家級省級項目7項;參加國家、國際��、省級展覽等�����,獲獎入選30余次�����。

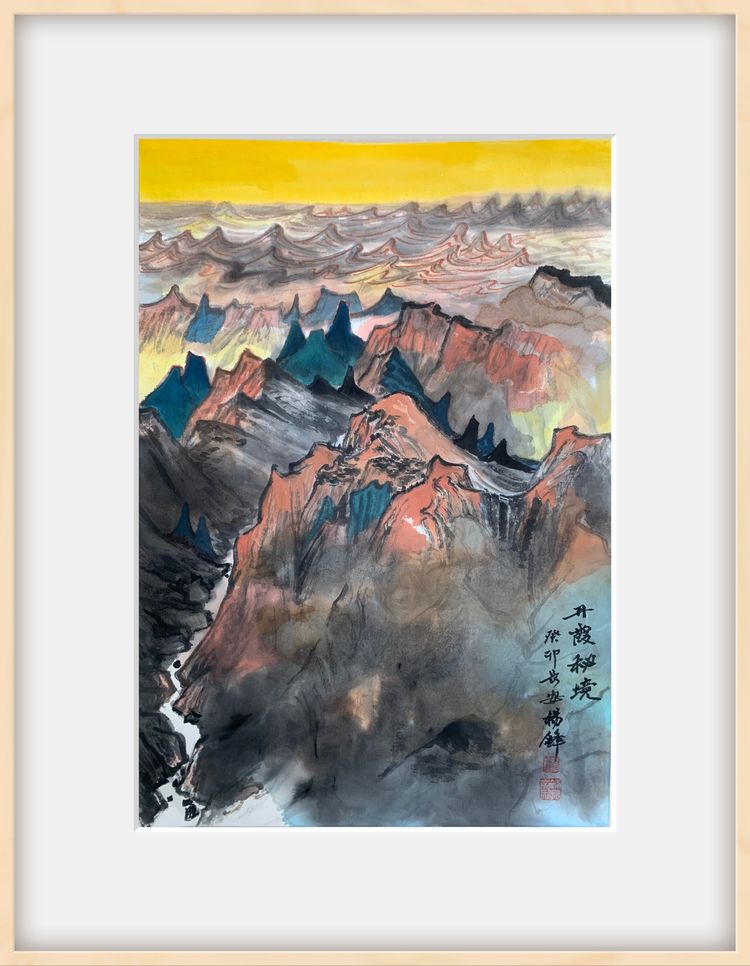

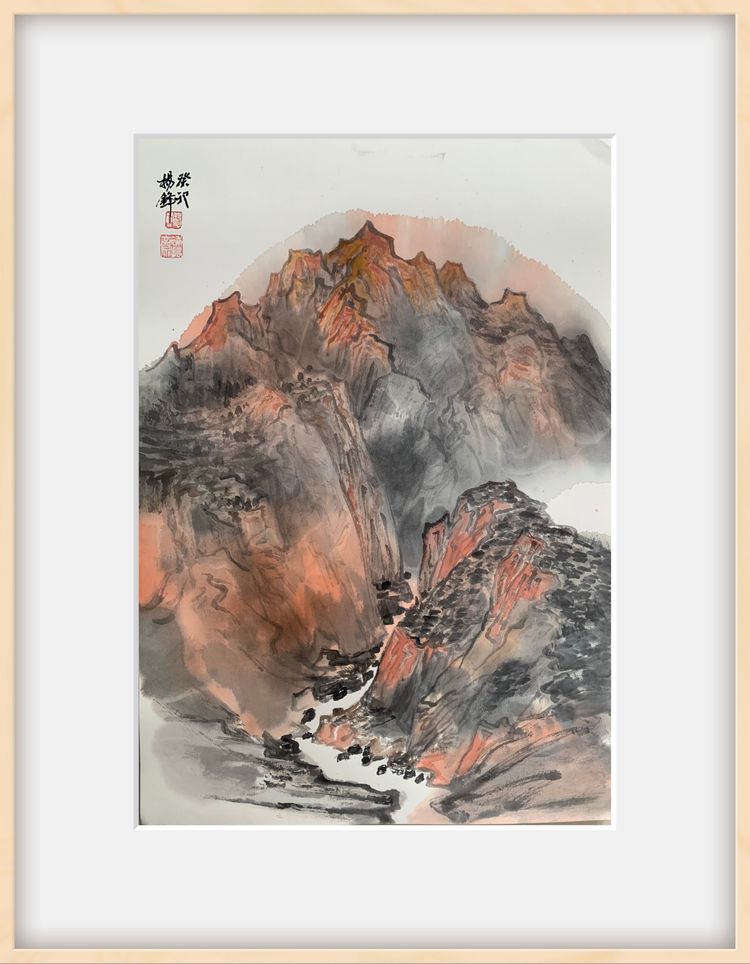

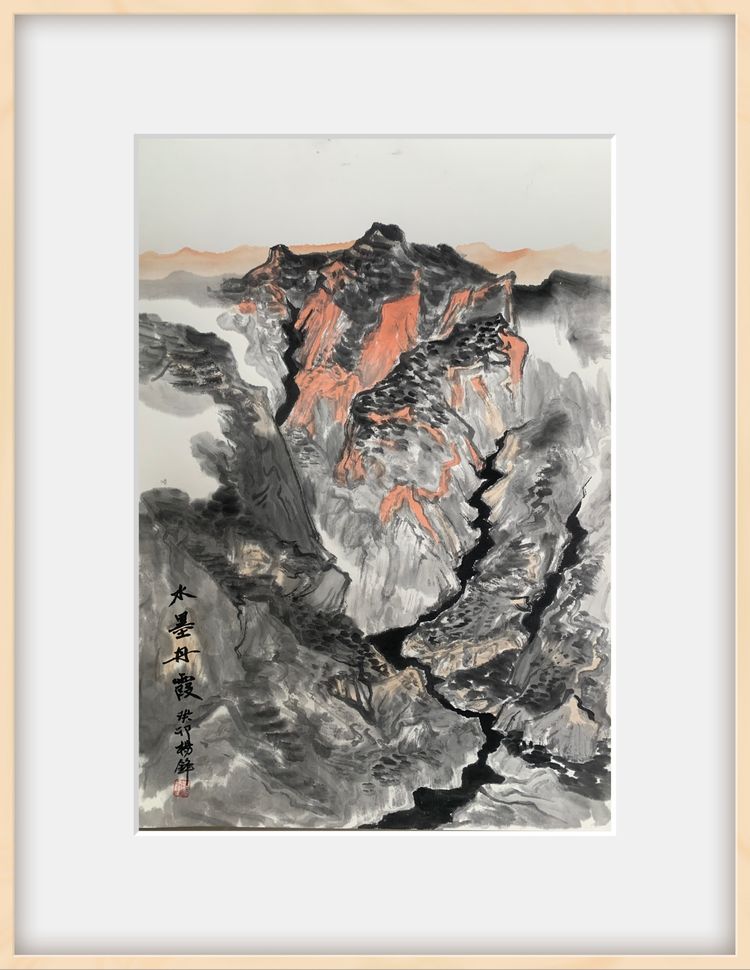

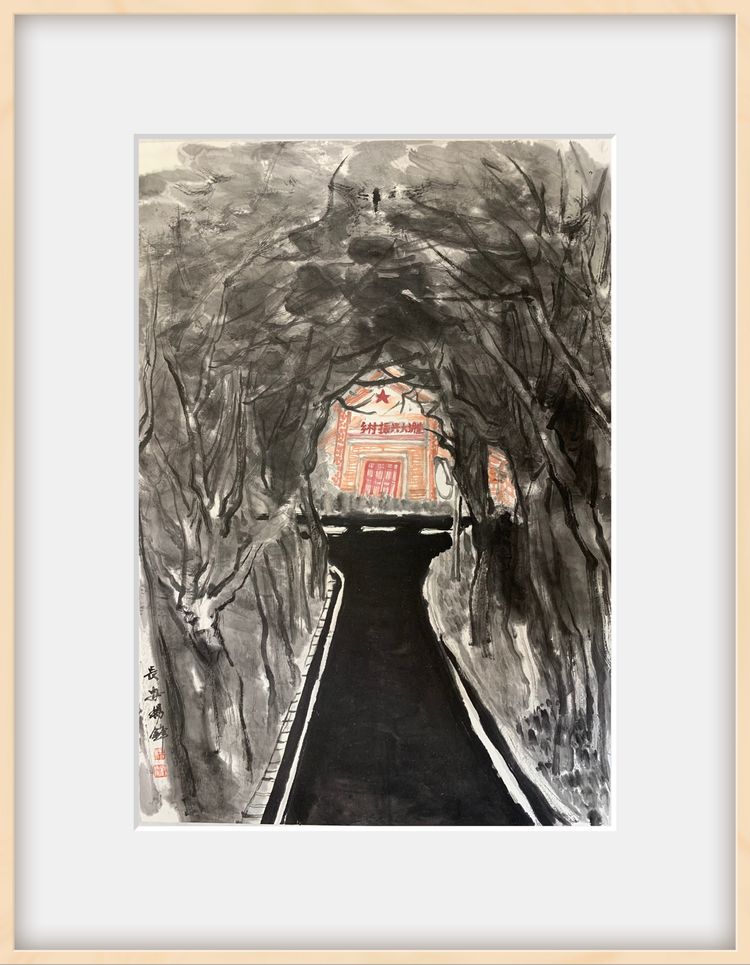

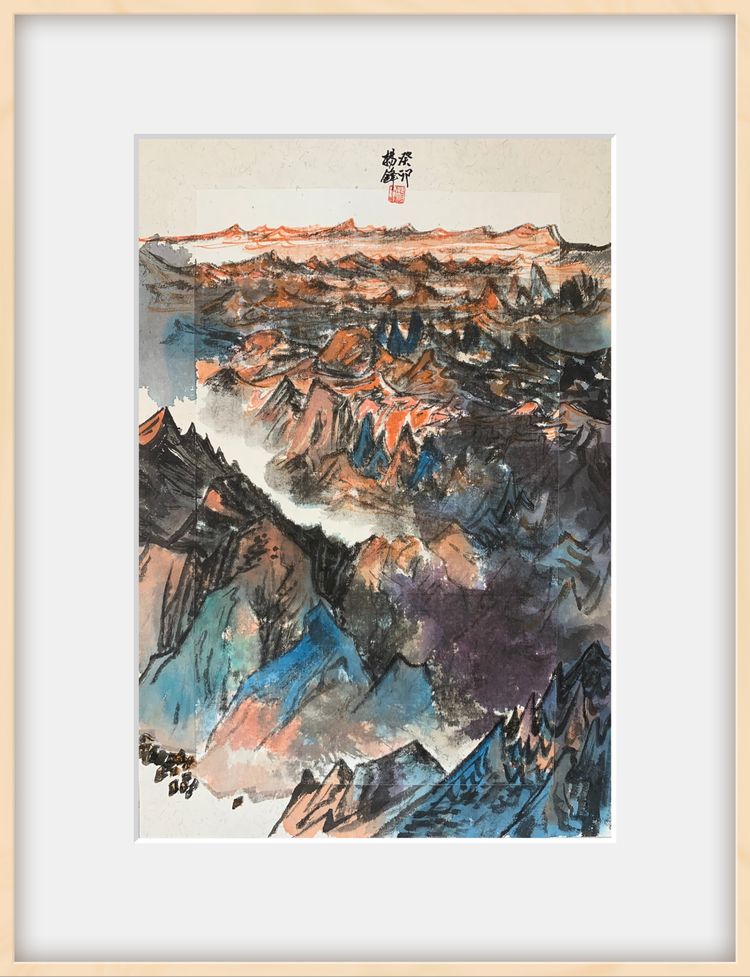

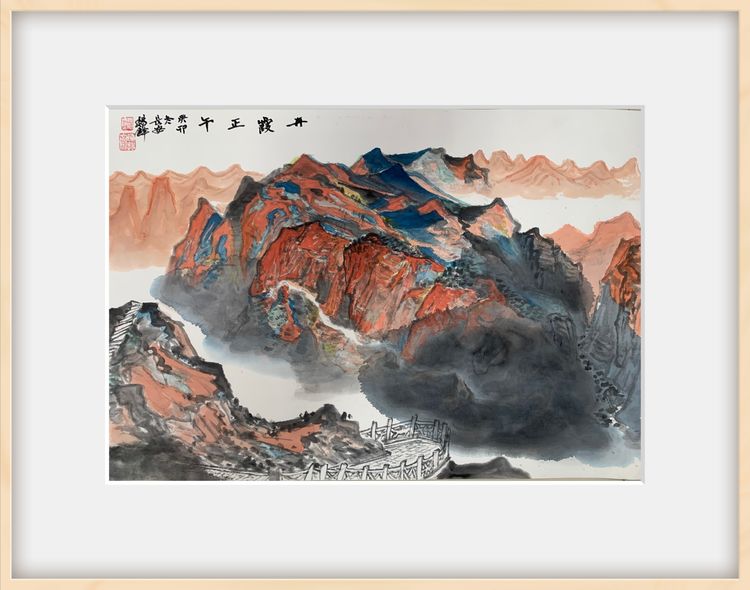

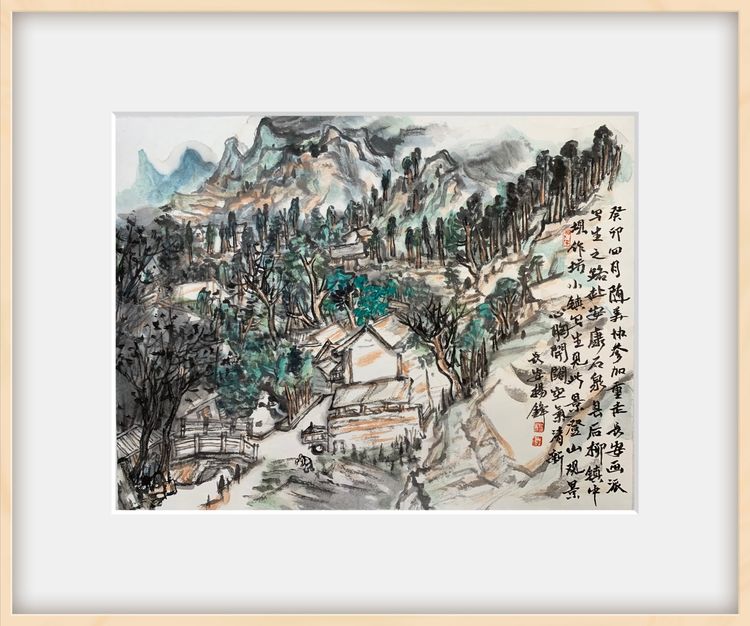

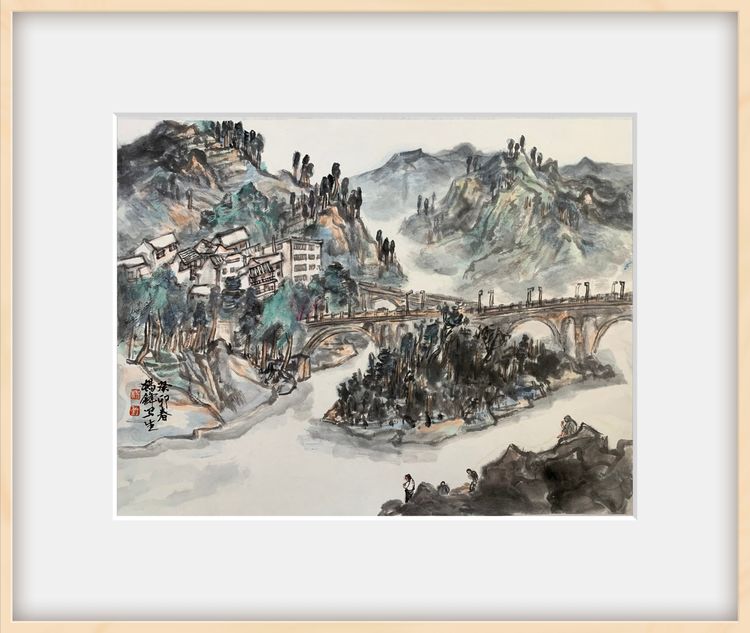

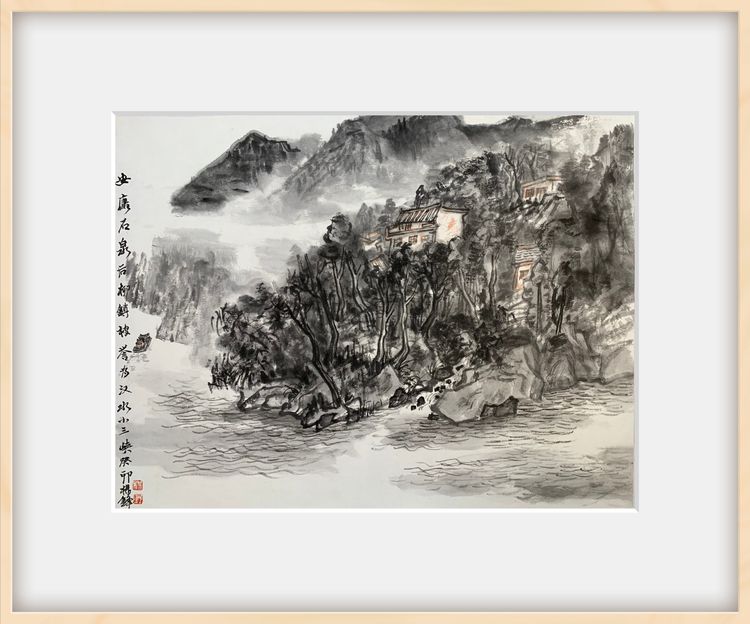

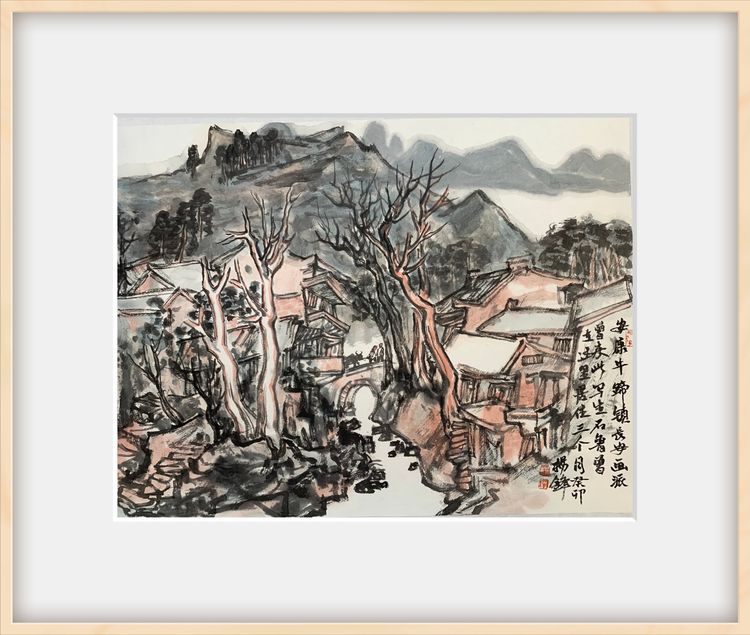

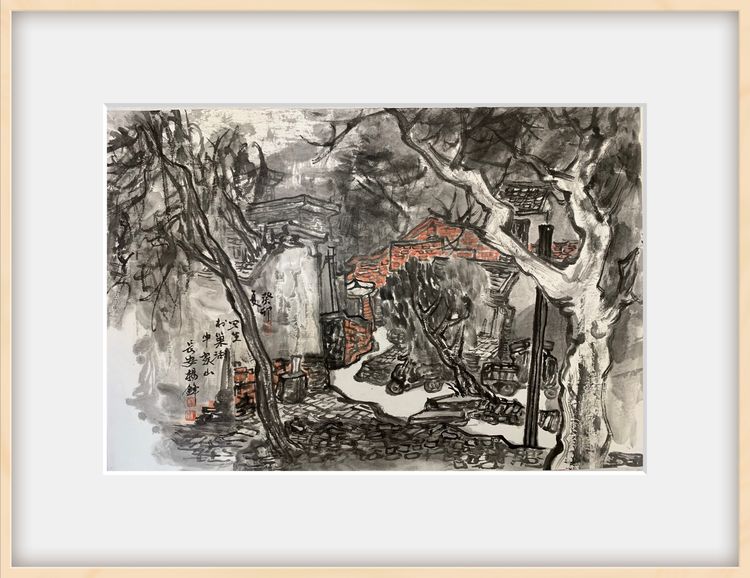

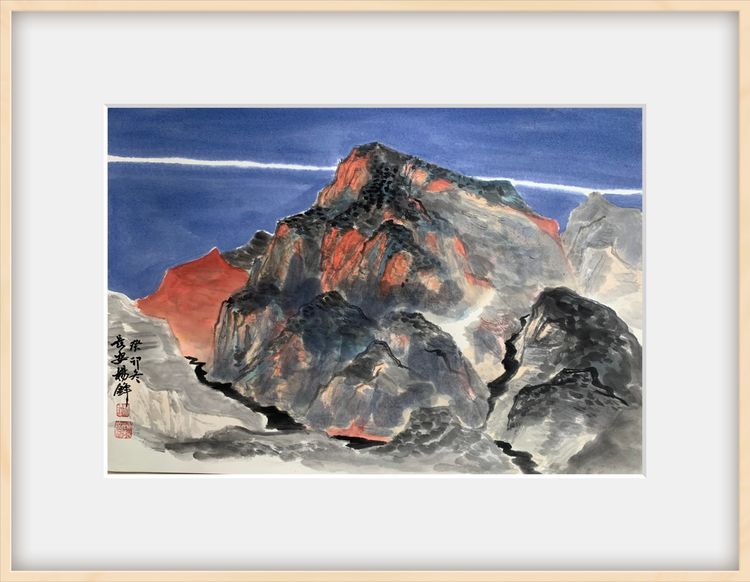

作品欣賞:

《丹霞秘境》65cmx45cm2023年

《空谷》65cmx45cm2023年

《水墨丹霞》65cmx45cm2023年

《霞光》65cmx45cm2023年

《小井村振興講堂》45cmx65cm2023年

《遠峰如波》65cmx45cm2023年

《村口的守望》65cmx45cm2023年

《丹霞正午》65cmx45cm2023年

《秦山寫生之二》61cmx46cm中國畫

《秦山寫生之七》61cmx46cm中國畫

《秦山寫生之四》61cmx46cm中國畫

《秦山寫生之一》61cmx46cm中國畫

《申家山寫生》65cmx45cm2023年

《正午霞光》65cmx45cm2023年

(責任編輯 姜丹)

掃一掃上新西部網(wǎng)

掃一掃上新西部網(wǎng)

不良信息舉報窗口

不良信息舉報窗口