滄桑涇干官道村

李萬坤

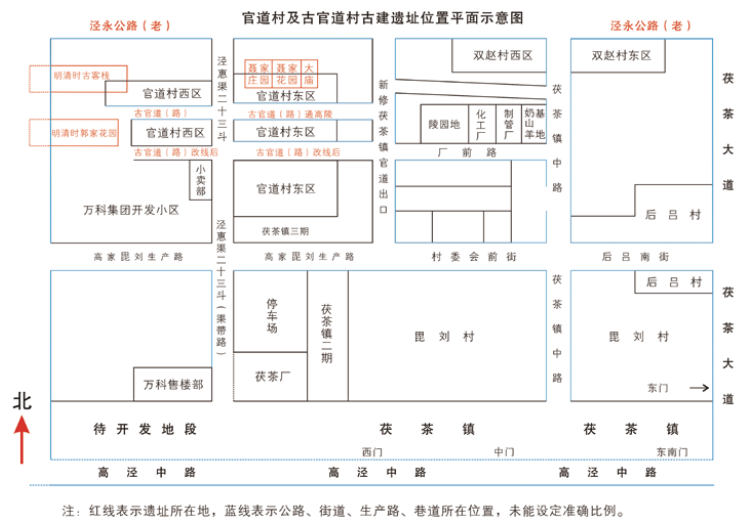

涇陽東鄉(xiāng)茯茶小鎮(zhèn)所在的雙趙村委會��,有一個(gè)古老的村莊——官道村�����。該村始建于明朝中葉��,因聶��、李兩姓人始居建村����,也稱聶李村�����。清朝中葉�,郭、周���、張��、朱���、田等姓氏族群也先后遷入���。村子因位于涇陽通往高陵的官道旁�,村西發(fā)展成一個(gè)小街道,開有客棧�����,人來人往����,車水馬龍,更名為官道村�。從始建的聶李村到如今的官道村,建村史已有500多年��。勤勞的官道各姓氏先民��,吃苦耐勞�����,艱苦創(chuàng)業(yè)。在明清時(shí)�����,生活在這里——半丘壑半旱塬的百姓���,習(xí)慣上挖地窯居住��。有錢的大戶����,在地面上興建瓦房��。當(dāng)時(shí)我們村的巨賈富戶����,都修建了自己的莊園,如聶家莊園�、聶家花園、大廟�����、郭家花園,還有官道村路北古街客棧���。這批古建在1862年回變中被燒毀���,但那段輝煌村史以及富麗堂皇的古建筑群在村民中仍廣泛流傳。

聶家莊園

▲李萬坤/繪

明末清初的聶家莊園���,坐北朝南����,門前不遠(yuǎn)處就是涇陽通往高陵的官道���。莊園由三個(gè)連體四合院組成,長短���、寬窄大約有十丈多���。大門向南,兩側(cè)置石獅子一對�,門墩隆起一對石鼓,雕刻細(xì)膩���。大門兩邊為兩椽廂房��,院子?xùn)|西兩邊有幾間廂房��,立木結(jié)構(gòu)����,木窗木門,院子正北是五椽大安間����,是聶家上房,四周以磚墻為主����,左右兩邊一磚到頂,前后沿墻由木門����、木窗、原木柱支撐構(gòu)成�����,室內(nèi)由多個(gè)木柱支撐���,每個(gè)木柱下有柱頂石做底���,屋面用琉璃灰瓦蓋頂���, 屋脊造型講究,飛禽走獸��,形態(tài)各異�����,屋脊兩頭有脊獸一對���。莊園被燒毀后的若干年,村民還從遺址中撿到過聶家冬季取暖用過的煙囪碎片����,為質(zhì)地堅(jiān)硬、能耐高溫的鑄造白鐵片�。偏院為小四合院,與正院相連�,在偏院子設(shè)有客房、茶房�����、庫房、廚房����,后院設(shè)有柴房、馬房�����,長工�、丫鬟的宿舍。相傳�����,聶家屋內(nèi)外地道相互連通�,用十八個(gè)老甕裝滿金銀財(cái)寶埋在了地下。在明末清初的一二百年里��,聶家族人崇德尚學(xué)�,艱辛創(chuàng)業(yè),勤儉持家�,培養(yǎng)了幾代優(yōu)秀人才,清代就有擔(dān)任祭酒��、知縣和京官的。其中聶沄�,他曾以七品小京官充軍機(jī)章京,后主講瀛洲書院�����。1862年的回變�,官道村及其周圍的鄉(xiāng)村,遭到洗劫����,莊園被毀。

聶家花園

▲烈士盧志英和妻子張育民

位于官道之北�����,坐北面南��,門前是涇陽通往高陵的官道��,東靠大廟��,西鄰聶家莊園��,北邊是聶家耕地和幾十畝花園連成一片�。花園始建于明末清初����,是一座古樸典雅的園林建筑。園內(nèi)樓亭閣水��,大殿古樸雄渾�����,院內(nèi)花草假山奇石�,古樹參天,花開滿園�����,房在林中���,鳥語花香���,景色秀麗,格外宜人�,好友賓朋常往來于花園做客。至今聶家花園已經(jīng)燒毀一百多年了�,但村上仍流傳著它的故事���。一位九十三歲尚健在的老人說���,他的祖父在世時(shí)曾給他敘述過聶家花園的情況��,村民們還親眼目睹過聶家花園的假山奇石����,并從聶家花園遺址中將奇石搬回村邊,至今仍掩埋在村子一個(gè)土坑中���。說到這里���,有意思的是我小時(shí)候記得聶家花園留存一塊大石頭,解放后堆在地里���,拖拉機(jī)耕地總是繞著走��,村民管這塊石頭叫“外來石”�����。七十年代�����,西北第一名女黨員�����、紅軍女戰(zhàn)士張育民老人回家鄉(xiāng)探親��,給村上人介紹說:這塊石頭不是外來石��,是聶家花園的假山奇石��。

大 廟

清朝早期標(biāo)志性建筑之一�,始建年代����、名稱、建廟來龍去脈無考���,村民習(xí)慣上稱為大廟����。據(jù)三原城隍廟相關(guān)資料記載,官道大廟和三原城隍廟都是南京的工匠設(shè)計(jì)和建造的����。

大廟遺址位于官道北邊,坐北朝南�,西鄰聶家花園,東為通向雙趙村的斜角馬路�,東西寬約十丈,南北長約二十余丈�,占地四五畝,廟宇由五個(gè)建筑單體構(gòu)成���。

最前邊是一個(gè)高兩丈余��、寬兩丈左右的照壁���,厚度不到兩尺,底座有兩層結(jié)構(gòu)�����,最下邊是青石砌成���。二層用的大磚���,照壁主體用的水磨磚���,中部內(nèi)收��,雕刻有吉祥圖案��,琉璃瓦收頂����,整個(gè)造型渾厚莊嚴(yán)。

鐵旗桿豎立在大門兩邊��,照壁兩側(cè)偏后位置���,由生鐵鑄造而成���,高約一丈余,直徑一尺左右���,重達(dá)數(shù)噸���,底座是青石雕成����,旗桿中上位置鑄有龍鳳鐵字��,造型奇特����,高聳挺拔。有人說�����,鐵旗桿并非掛旗用�����,而是用來顯赫族人的標(biāo)志����。由于損毀多年,無法考證旗桿底座上是否鑄有宗族姓氏����、官階等。

門樓緊隨照壁����、旗桿之后約三四丈遠(yuǎn)����,寬一丈���,高一二丈�����,兩邊以磚砌墻為主,門樓主要結(jié)構(gòu)為立木歇山式建筑�����。木架結(jié)構(gòu)上沿����,一變?nèi)⑷兞蛲庋由?����,椽���、檁條多有木雕���,屋面琉璃黃色古瓦覆蓋��,大門坐落在門墩石上�。院子?xùn)|西兩邊各有三四間廂房�,擺放文化、文物飾品�,展示族人功德等。

在廂房之后����,分別建有鐘樓和鼓樓。據(jù)傳����,東側(cè)是鐘樓、西側(cè)是鼓樓�,分別有四根圓柱支撐,圓柱上置多個(gè)檁條��,外檐擴(kuò)展�,檁上貫椽,構(gòu)成小兩層結(jié)構(gòu)�,下層外展�,上層內(nèi)收���,琉璃瓦蓋頂��。鐘樓下掛一口大鐵鐘����,鼓置于鼓樓底層����,東西樓對稱和諧����,給人一種振奮感。

大殿是官道大廟的主體建筑�,在廟宇的中偏后位置,高約三四丈����,寬約六七丈,建筑面積約二三百平方米�����,四周為老磚墻體,室內(nèi)有多個(gè)大原木柱����,殿內(nèi)擺放多尊神佛塑像。老人們相傳���,大殿規(guī)模龐大���,飾品繁雜,裝修富麗堂皇����,1862年毀于回變戰(zhàn)火之中。在大廟被焚后的幾十年里�,村民們還在大廟遺址上祭祀,一直延續(xù)到民國時(shí)期�����。

官道客棧與郭家花園

涇陽是明清時(shí)期馳名的物流��、貿(mào)易��、金融流通中心,絲綢之路上的耀眼明珠���。通過我們村的官道��,就是當(dāng)時(shí)的國道�����。

清宣統(tǒng)年間《涇陽縣志》載:該村居官道旁而得名����。官道路旁村居多����,而為何要把我們村叫官道呢?在采訪中似乎理出一些頭緒�。話說明清時(shí)期��,村西頭有一排古建筑和對面的郭家花園形成一個(gè)街道�,這個(gè)街道就是古“官道”。向西�、向東都是丈余深的胡同道,村中是平坦古道�。當(dāng)時(shí)的商賈行人、駝隊(duì)���、馬幫在此歇息���、就餐����、住店���,形成官道上的客棧��。

北面的建筑是官道客棧�,為磚木結(jié)構(gòu)二層古建��,很排場���,坐北面南距離官道有四五十米左右���。由于時(shí)間久遠(yuǎn),誰也沒見過那個(gè)古街�。1992年,村民在那塊地里取土墊莊基蓋房����,挖了一二米深�����,卻挖出了古建的殘留磚墻����。有一米多高�,東西走向,再向下挖��,墻體南邊發(fā)現(xiàn)一具坐位尸骨���,在場的人下去仔細(xì)觀看���,排除了墓地尸骨,推測是古房內(nèi)故者的遺骸�����,說明傳說中古建的存在��?��?上У氖撬麄兯诘膶挾葍H有五六米����,未能向左右延伸��,古街遺址還在永久塵封�����。

南面是塊高地�,也是個(gè)寶地,曾是明清富戶郭彥清的郭家花園��,占地約十多畝�����,花園東是庭院式古建�,西邊是花草、樹林����、工坊等?;▓@遺址大部分已被涇河新城修道路征用��。六七十年代��,生產(chǎn)隊(duì)給牲口圏拉土�,挖走了1-2米的土層�,發(fā)現(xiàn)不少遺物。如建筑用青石����、青磚、瓦盆����、瓦片,尚遺存的磚基�、下水道、古井等�����。在庭院遺址處����,只要翻土,隨處可撿到瓷器碎片(彩色的)����、陳石灰(工匠砌磚用的白灰漿固化塊)。

世事變遷���,滄海桑田���。官道村的這些古建也永遠(yuǎn)消失,遺址變成住戶莊基和耕地��,但村民仍能說出遺址的位置����,并在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)不少遺物,如金銀飾品����、銅器等等,反映出官道村曾有的輝煌��。

我是1949年出生在官道村的�,兒時(shí)記憶最深刻的,還是父親在做木器��。我總是靜靜地看著父親用墨斗彈線�、用各種工具做出漂亮的家具��。父親李振西是涇陽縣東有名的木匠�����,本是臨潼馬額人�,年輕時(shí)參與過西安易俗社木門樓的建設(shè)��。1932年來到?jīng)荜?���,在涇陽縣城東關(guān)開了木匠鋪,后來在臨近的花李村置地���,落戶到官道村�。父親做農(nóng)具�����、家具��,從不用鐵釘�����,完全用榫卯結(jié)構(gòu),對近百種榫卯他都得心應(yīng)手����,運(yùn)用自如�。最讓人稱道的是做木制馬車是一絕,如果放到現(xiàn)在�����,肯定是一項(xiàng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)����。

官道不僅有昔日的輝煌,更有今日的美麗�。目前全村共有138戶、574口人����。如今趕上建設(shè)中國特色社會主義新階段,全村面貌煥然一新����,群眾住上磚混結(jié)構(gòu)住房,寬敞的街道����,逢節(jié)假日茯茶鎮(zhèn)游客如潮�����,美麗繁榮的官道村正在悄然興起�����,成為西安人休閑的好去處�����。品茶之際�����,你是否感受到此地當(dāng)年的駝鈴聲聲……

作者簡介

李萬坤���,1968年在甘肅酒泉衛(wèi)星試驗(yàn)基地當(dāng)兵,退伍后一直從事醫(yī)務(wù)工作�。喜愛涇陽文化。

(本文選自涇陽縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2022年10月編輯出版的《涇陽村落》第一輯)

責(zé)任編輯:王順利/《新西部》雜志 · 新西部網(wǎng)

掃一掃上新西部網(wǎng)

掃一掃上新西部網(wǎng)

不良信息舉報(bào)窗口

不良信息舉報(bào)窗口