武都萬(wàn)象洞:滴水成石脈連地府�����,神秘罕見(jiàn)的西北喀斯特溶洞

萬(wàn)象洞,位于隴南市武都區(qū)西15公里處�����,白龍江南岸楊龐村景山半山腰�����,因洞中有洞�����,乳石遍布�����,琳瑯多姿�����,宛如包羅萬(wàn)象的閬苑仙宮而得名�����。它形成于三億年前�����,屬西北典型的巖溶地貌�����。洞內(nèi)深不可測(cè)�����,是目前我國(guó)開(kāi)發(fā)的最大的地下天然藝術(shù)宮殿�����。它名列中國(guó)四大名洞之一�����。其規(guī)模之大�����,藝術(shù)價(jià)值之高�����,享有“華夏第一洞”的盛譽(yù)。

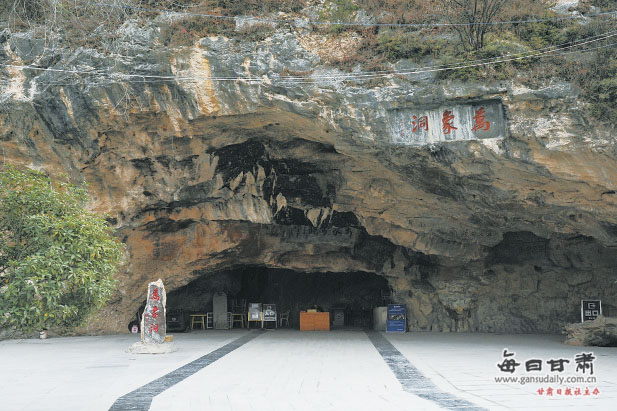

萬(wàn)象洞洞口

從萬(wàn)象洞口俯瞰武都區(qū)�����,白龍江奔流而逝

它同時(shí)充斥著南北方地理特征的獨(dú)特地域�����,而將這一特征強(qiáng)烈凸顯出來(lái)的就是武都的一張旅游名片——萬(wàn)象洞

有朋友問(wèn)過(guò)記者一個(gè)問(wèn)題比較有趣:你們做《西部地理》這樣深挖下去�����,不擔(dān)心有一天會(huì)沒(méi)有素材�����?

我是這樣回答的:“甘肅的地貌在全國(guó)的省份中是最復(fù)雜的�����,它像一柄美麗的如意地勢(shì)自西南向東北傾斜�����,地形狹長(zhǎng)�����,東西長(zhǎng)1655公里�����,南北寬530公里�����,山地�����、高原�����、平川�����、河谷�����、沙漠、戈壁那是交錯(cuò)分布�����,我們可以把它劃分為各具特色的六大區(qū)域:隴南山地�����、隴中黃土高原�����、甘南高原�����、河西走廊�����、祁連山地�����、河西走廊以北荒漠地帶……”

這么廣袤的大地�����,潛藏著多少秘密�����?豈能是我們這種鼴鼠般的挖掘所能窮盡的�����,就說(shuō)曾經(jīng)去過(guò)無(wú)數(shù)次的隴南山地�����,就有一種獨(dú)特的地貌我們一直沒(méi)有涉及�����。

它就是喀斯特地貌�����,這種地貌�����,能發(fā)育生長(zhǎng)在大西北,著實(shí)罕見(jiàn)�����。此行�����,我們要去的隴南市武都區(qū)的萬(wàn)象洞�����,就是西北喀斯特地貌雕刻的溶洞奇觀�����。

隆冬季節(jié)�����,從蘭州到隴南�����,清冽的西北風(fēng)也變得柔媚起來(lái)。說(shuō)到武都的氣候�����,那相當(dāng)宜人�����,它地處秦巴山地�����,毗鄰川�����、陜兩省�����,屬于亞熱帶半濕潤(rùn)氣候�����。白龍江流經(jīng)此地�����,使得這里既有峰巒疊嶂的北國(guó)之雄奇�����,又有溝壑縱橫的南國(guó)之靈秀�����,它同時(shí)充斥著南北方地理特征的獨(dú)特地域�����,而將這一特征強(qiáng)烈凸顯出來(lái)的就是武都的一張旅游名片——萬(wàn)象洞�����。

早前就聽(tīng)說(shuō)過(guò)�����,萬(wàn)象洞是一個(gè)景致變幻萬(wàn)千的大溶洞�����。可是洞內(nèi)景觀究竟如何�����,凡去過(guò)的人都說(shuō)必須要親自深入其中�����,才能有所體驗(yàn)�����。

既然如此�����,那就實(shí)地走一遭�����。

萬(wàn)象洞坐落于武都區(qū)白龍江南岸漢王鎮(zhèn)楊龐村的景山之上�����,距縣城12公里�����。出縣城不遠(yuǎn)�����,風(fēng)景排闥而入�����,路的盡頭卻是一座像屏風(fēng)一樣的山巒�����。當(dāng)?shù)嘏笥颜f(shuō)這就是萬(wàn)象洞所在的景山�����。想要上山�����,就必須要跨過(guò)白龍江�����。

此處的白龍江,江面寬幾十米�����,即使是冬季�����,江水卻無(wú)一點(diǎn)結(jié)冰之意�����。站在江邊�����,仰望景山�����,半山腰處有樓宇亭臺(tái)的模樣�����,那應(yīng)該就是萬(wàn)象洞的所在了�����。駛過(guò)橫跨在江面的大橋�����,就是上景山的路口�����。

上山路蜿蜒而盤(pán)旋�����,甚至有180度的急彎�����。盤(pán)山而上�����,景色也發(fā)生著變化�����。從山腳的黃土枯枝,漸漸多了青松翠柏�����,甚至還有叫不出名的野花�����,在冬日仍然頑強(qiáng)地綻放著�����。

到了半山腰�����,一處較為平坦的空地出現(xiàn)�����,可供車輛通行的山路便也到了盡頭�����。這里距離萬(wàn)象洞已經(jīng)非常近了�����,剩下的一點(diǎn)點(diǎn)路需拾級(jí)而上�����。

穿過(guò)古色古香的亭臺(tái)長(zhǎng)廊�����,便是大理石砌就的樓梯�����,樓梯分左右�����,正中央是金筆書(shū)寫(xiě)的《萬(wàn)象洞賦》�����。此時(shí)海拔高度已有1150米�����,站在山腰遠(yuǎn)眺,白龍江水滾滾東逝�����,一去不返……

再回頭�����,巨石橫立�����,暗藏玄機(jī)�����,萬(wàn)象洞赫然出現(xiàn)在眼前�����。

萬(wàn)象洞前的平臺(tái)之上�����,古樹(shù)參天�����,立有一石碑�����,上書(shū)“萬(wàn)象洞”三個(gè)大字�����。石碑之后�����,是幽深漆黑的洞口�����。

周圍巨石橫立�����,已然是座石山�����。洞口好似在這巨石之間,劈石成縫而成�����。再看洞口頂端�����,綠植叢生�����,望不見(jiàn)山勢(shì)如何�����,更不知洞內(nèi)景象�����。心中還在猶豫�����,是否有勇氣進(jìn)入這漆黑無(wú)光的洞口�����。

來(lái)到洞口近前�����,向?qū)s攔住了記者的腳步�����。他說(shuō)�����,現(xiàn)在的萬(wàn)象洞�����,已經(jīng)不僅僅是當(dāng)初你們所知道的那一個(gè)萬(wàn)象洞�����,還有一個(gè)伴生的新的溶洞被發(fā)現(xiàn)了�����。你們仔細(xì)看看它會(huì)在哪里?

還有一個(gè)新的溶洞�����?這讓人喜出望外……

新洞與萬(wàn)象洞呈倒“八”字形狀�����。萬(wàn)象洞是“八”字的一撇�����,而新洞則是一捺

仔細(xì)觀察萬(wàn)象洞的洞口�����,四周皆是堅(jiān)硬的巖壁�����,并無(wú)其他�����,但定睛細(xì)看,就會(huì)發(fā)現(xiàn)在離它不遠(yuǎn)處�����,一處窄小的洞口藏在巖石后面�����。洞口之小�����,怕是僅能容一人俯身進(jìn)入�����。莫非這就是向?qū)f(shuō)的新洞�����?

果不其然�����。原來(lái)�����,在2007年6月9日的傍晚�����,人們?cè)谌f(wàn)象洞的洞口不足20米的地方�����,又發(fā)現(xiàn)了這個(gè)天然的“處女”大溶洞�����。也正是這個(gè)新的溶洞的發(fā)現(xiàn)�����,萬(wàn)象洞便不再是孤單一“人”�����,與新洞并稱“萬(wàn)象姊妹洞”�����。

經(jīng)過(guò)專家探查,這個(gè)新洞與萬(wàn)象洞呈倒“八”字形狀�����。萬(wàn)象洞是“八”字的一撇�����,而新洞則是一捺�����。

由于是新發(fā)現(xiàn)的溶洞�����,已經(jīng)探查明晰并能供人游覽的只有短短的幾百米而已�����。雖是幾百米�����,但是溶洞內(nèi)部的景致卻不輸萬(wàn)象洞絲毫�����。

此時(shí)太陽(yáng)漸漸西斜�����,站在半山腰�����,風(fēng)勢(shì)便澎湃起來(lái)�����,想必要進(jìn)入山洞�����,應(yīng)該寒涼刺骨�����,更加陰冷�����。我們將身上的羽絨服拉好拉鏈,帽子�����、手套�����、圍巾一應(yīng)穿戴整齊�����,準(zhǔn)備跟隨向?qū)Я⒖踢M(jìn)入溶洞一睹真相�����。

此時(shí)向?qū)s換了一身單薄外套�����,對(duì)于記者“全副武裝”的御寒裝備提出了否定:穿這么厚�����,進(jìn)入溶洞�����,你們這是要去蒸桑拿嗎�����?

進(jìn)入溶洞全部都要步行�����,連續(xù)的運(yùn)動(dòng)是會(huì)熱一些�����,可是在寒冷的冬季�����,又是山洞�����,應(yīng)該沒(méi)有那么夸張吧�����,還是穿暖和點(diǎn)沒(méi)錯(cuò)。于是�����,我們沒(méi)有減少任何衣物�����,跟著向?qū)нM(jìn)入了新洞�����。

繞過(guò)巖石�����,俯身踏上石階�����,進(jìn)入了新洞�����。

一片漆黑�����,我們像瞬間掉入無(wú)底的深淵�����。依附著石壁�����,借著燈光�����,我們的視力也慢慢恢復(fù)了�����,走了十幾米后豁然開(kāi)朗�����,一個(gè)寬約40米、頂高30米左右的“大廳”出現(xiàn)在眼前�����。

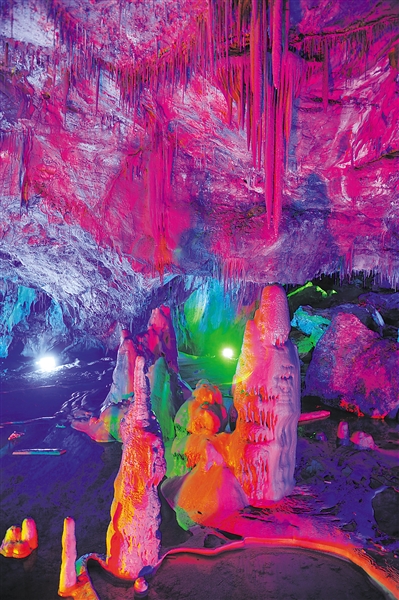

這是何等美妙的仙境�����,各類石筍�����、石鐘乳�����、石柱像是午夜的森林�����,一下子就占據(jù)了所有的視野�����。

巨大的石筍�����、石柱巍然聳立�����,站在“大廳”中央天然形成的小石橋看�����,橋下一片相當(dāng)大面積的邊池�����。走近邊池�����,走上小石橋�����,站在橋上看風(fēng)景�����。依托這些形態(tài)各異的鐘乳石,打著不同明暗色彩的燈光�����,給這些本就讓人目瞪口呆的景致更加增添了夢(mèng)幻色彩�����。

橋下的邊池里�����,密密麻麻發(fā)育著大小高低不同的石筍�����。池水清澈見(jiàn)底�����,在洞頂有水滲入的地方發(fā)育著大量的鵝管�����,白如凝脂�����,時(shí)有水滴滴下,宛如白天鵝擎著優(yōu)美的曲項(xiàng)�����,在池中沐浴梳洗�����;而一些矮小的石筍�����,則像慢悠悠爬行的烏龜�����。

走過(guò)小石橋�����,洞穴也逐漸變得狹窄�����,猶如進(jìn)入了狹窄的腸道�����,再向前延伸數(shù)十米后�����,便到了新洞所探明的邊界�����。邊界之后�����,又是怎樣的景象�����,只能待專家考察探明之后�����,才能一探究竟�����。

記者轉(zhuǎn)身準(zhǔn)備出新洞,卻在腳下干燥的石階上�����,發(fā)現(xiàn)了幾個(gè)小水坑�����。水滴從頭頂?shù)未鸬未鸬芈湎聛?lái)�����,砸在水坑內(nèi)�����。這樣揣想�����,如果是這樣持續(xù)不斷地滴水�����,可能百十年后�����,這個(gè)小水坑中又會(huì)發(fā)育出一顆美麗的石筍�����。

萬(wàn)象新洞�����,像是此行萬(wàn)象洞探秘的預(yù)熱一樣�����,僅僅數(shù)百米�����,就已經(jīng)如此震撼�����,那么接下來(lái)的萬(wàn)象洞之行�����,豈不是讓我們驚訝得合不攏嘴了?

相傳�����,萬(wàn)象洞內(nèi)本住著一只犀牛精�����,常常興風(fēng)作怪……

出新洞�����,再進(jìn)萬(wàn)象洞�����。

之前御寒的一身行頭�����,此時(shí)已經(jīng)感覺(jué)到有些多余了�����,溶洞中如此悶熱�����,還是將這些戶外的行頭脫掉吧�����。

精簡(jiǎn)衣物�����,再次進(jìn)入�����。

這一次�����,走進(jìn)去�����,就好似走進(jìn)了大山的內(nèi)部,像一場(chǎng)沒(méi)有回頭路的考驗(yàn)�����,從此山高幾許�����,地厚幾尺便再也與之無(wú)關(guān)�����,不問(wèn)世事�����。

萬(wàn)象洞又名仙人洞�����、五仙洞�����,相傳五位仙人曾在此修煉�����,是一個(gè)古老而神奇的天然溶洞�����。

向?qū)н呑哌呎f(shuō)�����,先對(duì)我們進(jìn)行萬(wàn)象洞的文化普及:

根據(jù)地質(zhì)專家考證�����,該洞已有2.5億年的歷史了�����,是我國(guó)北方規(guī)模最大�����、景致最佳的特大溶洞�����,是中國(guó)“北方第一洞”。之所以又得名“萬(wàn)象洞”�����,是因洞內(nèi)洞中有洞�����,洞洞相通�����,乳石遍布�����,森列多姿�����,宛如包羅萬(wàn)象的閬苑仙宮�����。因而有詩(shī)云“空廊深邃出塵寰�����,萬(wàn)象森羅一洞天”�����。

耳朵在專心聽(tīng)�����,但我們的眼波卻在四周貪婪地流轉(zhuǎn)�����。

一進(jìn)入萬(wàn)象洞�����,雙腳就站在了一大片梯田的頂端�����。一塊塊田地排列整齊�����,錯(cuò)落有致,每一塊都注滿了水�����,有點(diǎn)像空出來(lái)的稻田�����。那么在溶洞內(nèi)莊稼曬不到太陽(yáng)�����,無(wú)法進(jìn)行光合作用�����,要如何生長(zhǎng)呢�����?待走近細(xì)看�����,原來(lái)這是溶洞內(nèi)天然形成的鐘乳石梯田�����。既然是鐘乳石梯田�����,當(dāng)然不能生長(zhǎng)稻谷�����,但是在梯田的交界處�����,還立著很多二三十厘米高的小石筍�����,遠(yuǎn)看像是一個(gè)個(gè)稻草人在守護(hù)著莊稼�����。

穿過(guò)梯田�����,是一段下行的臺(tái)階。這就要開(kāi)始真正進(jìn)入萬(wàn)象洞了�����。而洞內(nèi)的景致一共分為門(mén)廳和三宮九區(qū)�����。所謂三宮指的是月宮�����、龍宮�����、天宮�����,九區(qū)則是包括犀牛望月景區(qū)�����、群仙聚會(huì)景區(qū)�����、龍嶺景區(qū)、臥龍壩景區(qū)�����、仙人居景區(qū)�����、瑤池景區(qū)�����、南天瓊閣景區(qū)�����、天庭景區(qū)�����、世外桃源景區(qū)等在內(nèi)的九個(gè)分區(qū)�����。

就在臺(tái)階的拐角處�����,一個(gè)由下向上發(fā)育而成的石筍細(xì)瘦高挑地立著�����,乍一看好像一位揮舞著長(zhǎng)長(zhǎng)水袖的窈窕女子站立于前方�����。根據(jù)所標(biāo)明的名稱得知�����,這正是名為“嫦娥舒袖”的石筍�����,而這個(gè)石筍的名稱�����,也和萬(wàn)象洞內(nèi)其余景觀的名稱有著非常重要的聯(lián)系。

比風(fēng)景更動(dòng)人的自然是傳說(shuō)了�����!相傳�����,萬(wàn)象洞內(nèi)本住著一只犀牛精�����,常常興風(fēng)作怪�����,又有龍王三太子的暗中支持�����,因而讓附近的百姓不得安生�����。八仙路過(guò)此地得知后�����,決定為民除害�����。他們先是對(duì)犀牛精勸服教育�����,可是頑固的犀牛精根本不聽(tīng)�����。勸說(shuō)不聽(tīng)�����,犀牛精與八仙進(jìn)行了三天三夜的激戰(zhàn)�����,奈何犀牛精仗著熟悉洞穴內(nèi)的地形而屢屢獲勝�����。

為了鏟除妖害,八仙上天請(qǐng)來(lái)太上老君�����、二郎神等一眾神仙�����,大擺連環(huán)陣�����,一舉將犀牛精拿下�����,關(guān)押在洞內(nèi)�����,并派嫦娥看守�����。因而�����,就有了溶洞內(nèi)一只巨大的犀牛跪臥角落�����,仰脖望著天上的月亮�����,形成犀牛望月的景觀�����。

眾神仙將此事稟告給了玉皇大帝�����,還將洞穴內(nèi)獨(dú)特的景致也一并說(shuō)了�����。玉皇大帝聽(tīng)說(shuō)人間有如此美麗的地方�����,便率領(lǐng)著天兵天將下凡云游。當(dāng)?shù)氐耐恋厣癜堰@件事告訴了周圍的百姓�����,人們?yōu)榱思o(jì)念此事便在山間修建了一座玉皇寶殿�����,每年農(nóng)歷的三月初三至三月十九�����,都到此上香紀(jì)念�����,并將這一習(xí)俗延續(xù)至今�����。

由此萬(wàn)象洞內(nèi)景色名字的命名�����,便大多來(lái)自于流傳當(dāng)?shù)氐倪@個(gè)民間傳說(shuō)故事�����。

石花細(xì)如毫絲�����,白如玉針�����。

下行至洞底我們又遇到一處開(kāi)闊的大廳�����,可供游人休息觀賞�����。大廳周圍皆是排列密布的鐘乳石�����,有從地表向上生長(zhǎng)出的石筍�����,也有從天而下的石鐘乳,更有上下相接�����、石筍鏈接石鐘乳形成天地相通的石柱�����。形態(tài)各異�����,富麗堂皇�����,再加上五彩的燈光�����,好一處美輪美奐的天地�����,讓人已然忘卻時(shí)空的交替�����。

千百億年間�����,良好的地下水源�����,地表植被茂密�����,為萬(wàn)象洞的形成提供了得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)條件

從大廳繼續(xù)前行�����,道路開(kāi)始崎嶇多變�����,周圍的�����、頭頂?shù)氖谏希Ф锤叩湾e(cuò)落�����、立體交叉�����、盤(pán)根錯(cuò)節(jié)�����,猶如一個(gè)望不到頭的巨型迷宮�����,只能按照修葺好的棧道慢慢深入�����。

一路上�����,各類鐘乳石形態(tài)多變,僅僅已定名的就有270多處�����,有些一眼就能看得出像什么�����,有些稍加揣測(cè)便也知曉了答案�����,還有的甚至正反兩面可以形成完全不同的效果�����,惟妙惟肖�����。

你看�����,在一塊平坦的臺(tái)地上�����,有一個(gè)半人多高的石筍�����,背部上還有凸起的小塊�����,無(wú)需多想�����,就像《西游記》中豬八戒背媳婦的造型�����。還有“仙猴偷桃”:遠(yuǎn)處的石崖之上�����,半蹲著一只小小的石猴�����,懷抱一顆仙桃,好似正在為得到懷內(nèi)的這一顆桃子而竊喜�����。最讓記者嘆為觀止�����、印象深刻的是一處名為“金蛇狂舞”的巨大石鐘乳:這個(gè)石鐘乳猶如擎天巨柱一樣�����,聳立在前行的棧道中�����,表面不再光滑�����,而是由一根根懸掛垂吊的鐘乳石組成�����,緊密排列�����,好像一根巨柱之上�����,爬滿了成千上萬(wàn)條蛇�����,一起舞動(dòng)�����。形態(tài)之逼真�����,讓人雖心里明白只是鐘乳石�����,但卻還是心生怯意�����,不敢貿(mào)然前行。

周遭除了人為打造的燈光�����,沒(méi)有一點(diǎn)兒自然光線進(jìn)入�����。在沒(méi)有燈源的地方�����,只能跟隨著溶洞內(nèi)的棧道前行�����。寬闊處可容千軍萬(wàn)馬�����,窄小處只能一人躬身匍匐前進(jìn)�����。

高低交錯(cuò)的棧道�����,終年濕潤(rùn)�����。是因?yàn)樵谌f(wàn)象洞內(nèi)還有一條暗河流經(jīng)�����。河水清透�����,在燈光的照射下�����,河床上的鐘乳石好似條條游龍潛伏在水底�����。

憑欄望之�����,突然想到以前曾在探秘節(jié)目中看到,類似的洞穴內(nèi)應(yīng)該有蝙蝠�����。那暗河對(duì)岸的崖壁之上�����,是否也有著蝙蝠存在�����。運(yùn)氣還真好�����,就在記者心中思索時(shí)�����,一抬頭便看見(jiàn)一只蝙蝠緊貼著崖壁飛過(guò)�����,一晃不見(jiàn)了�����。

已經(jīng)開(kāi)發(fā)的萬(wàn)象洞只有4.5公里�����,進(jìn)出只有一條棧道通行�����,需原路往返�����。4.5公里說(shuō)短卻也有段距離�����,說(shuō)遠(yuǎn)卻在此時(shí)此刻走到了盡頭�����。站在溶洞的盡頭�����,回身看看來(lái)時(shí)的路,點(diǎn)點(diǎn)燈光似童話世界中星星做的路燈�����,通向了一個(gè)奇幻的世界�����。

順著棧道�����,原路返回�����,感嘆大自然的鬼斧神工�����。不禁難以想象溶洞最初是如何形成�����、又是如何被發(fā)現(xiàn)的�����?

這就要說(shuō)說(shuō)在文章開(kāi)頭提到的喀斯特地貌了�����。

“喀斯特”原是南斯拉夫西北部伊斯特拉半島上的石灰?guī)r高原的地名�����,那里有發(fā)育典型的巖溶地貌�����,由此得名喀斯特地貌�����。

所謂喀斯特地貌�����,指的是一種水對(duì)巖石溶蝕的自然過(guò)程�����,這是一種地殼作用。被譽(yù)為武都明珠的萬(wàn)象洞就是一處典型的地下喀斯特溶洞�����。

大自然的巧奪天工早在3.5億年前的古生界石炭系之石灰?guī)r地層中就開(kāi)始了�����。而武都又具有明顯的亞熱帶溫暖濕潤(rùn)的特征�����,白龍江水系流經(jīng)�����,在千百億年間�����,不僅擁有良好的地下水源�����,且地表植被茂密�����,又為萬(wàn)象洞的形成提供了得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)條件�����。

步行4.5公里之后�����,記者早已大汗淋漓�����。在洞內(nèi)僅穿單衣也感覺(jué)不到寒冷�����。原來(lái)�����,由于獨(dú)特的地貌特征�����,萬(wàn)象洞內(nèi)常年恒溫14攝氏度,濕度高達(dá)89%�����,氧氣含量16.9%�����,而流經(jīng)的暗河�����,經(jīng)過(guò)水質(zhì)監(jiān)測(cè)�����,居然符合天然礦泉水標(biāo)準(zhǔn)�����,常年水溫在12�����、13攝氏度左右。如此神奇的環(huán)境�����,可謂是冬暖夏涼�����、濕暖宜人的“洞天福地”�����。

自然環(huán)境如此�����,萬(wàn)象洞還是歷代文人騷客游覽�����、詠懷的勝地�����。

據(jù)統(tǒng)計(jì)�����,洞穴內(nèi)的碑刻題記總面積近100平方米�����。發(fā)現(xiàn)最早的題記是北周時(shí)期武帝宇文邕建德三年(公元574年)為出巡大臣武定公賀婁慈所題�����。

明代道教祖師張三豐的“脈連地府三冬暖�����,竅引天光六月寒”用“脈連地府”�����、“竅引天光”八個(gè)字就把天地陰陽(yáng)造化�����,溶洞冬暖夏寒的自然現(xiàn)象�����,詮釋得明明白白,天衣無(wú)縫�����。清代賈廷綰的《萬(wàn)象洞》:“不是人世間�����,包羅萬(wàn)象天�����。臥龍何日起�����?玉柱幾時(shí)懸�����?誰(shuí)鑿鴻蒙竅�����,空留丹灶煙�����?洞深苔不滑�����,何處遇神仙�����?”對(duì)萬(wàn)象洞滴水成石�����、變幻萬(wàn)千的自然景觀做了絕佳的贊揚(yáng)�����。

再出萬(wàn)象洞�����,已是華燈初上�����。白龍江水反射著城市霓虹的點(diǎn)點(diǎn)燈光,整座城市沉浸在喧鬧的車水馬龍中�����。轉(zhuǎn)身回頭再看萬(wàn)象洞�����,仿佛重回了深山�����,已經(jīng)安靜地淹沒(méi)在一片黑暗之中�����。

文/圖蘭州晨報(bào)記者

周言文 劉小雷

(責(zé)任編輯 姜丹)

掃一掃上新西部網(wǎng)

掃一掃上新西部網(wǎng)

不良信息舉報(bào)窗口

不良信息舉報(bào)窗口