哥舒翰紀(jì)功碑

從岳麓山頂俯瞰臨洮縣城

秦長(zhǎng)城遺址

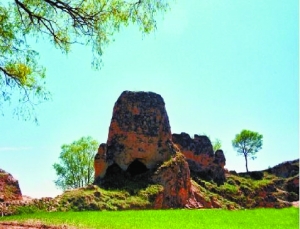

姜維墩

洮河流日夜

馬絡(luò)頭飾�,或許曾經(jīng)浴血沙場(chǎng)

唐代三彩胡人牽駝俑,絲綢之路的另一種闡釋

隴西重鎮(zhèn)狄道城也就是今天的甘肅臨洮���。公元前384年���,秦獻(xiàn)公就在此設(shè)立了狄道縣,為臨洮建縣之始����。公元前280年,秦昭王設(shè)置隴西郡��,郡治為狄道�����。

此地自古為西北名邑����、古絲綢之路要道�。由于臨洮特殊的地理位置,臨洮成了邊關(guān)要塞�、戰(zhàn)場(chǎng)的象征,成為詩(shī)人們常常使用的一個(gè)特定意象?�!芭R洮”一詞也如“玉關(guān)”�、“陽(yáng)關(guān)”一樣,在唐代邊塞詩(shī)里有了更豐富的內(nèi)涵和指代,以其獨(dú)特的戰(zhàn)略位置、地理風(fēng)光和民族風(fēng)情,成為唐詩(shī)邊塞意象群中重要一員���。

“臨洮”這個(gè)地名為什么一再出現(xiàn)于唐朝邊塞詩(shī)人筆下����?

快到農(nóng)歷的五月了���,每次去早市,都被市場(chǎng)攤位上香氣濃郁的沙棗花和帶著露珠兒的牡丹����、芍藥所吸引。向攤販問及它們的產(chǎn)地����,他說�,這些花兒都是一早從臨洮拉來的�。于是,一把沙棗花���、兩束牡丹�,還有幾束芍藥�,把它們都帶回了家。靜置于透明的玻璃瓶中�����,家里的每一個(gè)角落都是浮動(dòng)的花香�����。在花香中���,讀到了唐代詩(shī)人馬戴的一首《出塞詞》:

金帶連環(huán)束戰(zhàn)袍���,馬頭沖雪度臨洮。

卷旗夜劫單于帳�,亂斫胡兒缺寶刀。

馬戴似乎并不知名�,但這首詩(shī)歌卻飽含了一種男兒慷慨激昂的意氣���,讓人頗為喜歡。

臨洮縣城距離蘭州100公里����,一個(gè)小時(shí)的車程就可以到達(dá),可以當(dāng)天往返����,已納入了蘭州的一小時(shí)經(jīng)濟(jì)圈,是蘭州的南大門����,稱之為“蘭州的后花園”。如今如此便捷的交通�,聯(lián)通著蘭州和臨洮,凡是東來西往���,臨洮是必經(jīng)之地。

路況很好��,我們的采訪車幾乎沒有停歇�,眨眼間就到了臨洮,到了這個(gè)古稱狄道的城鎮(zhèn)�����。

翻閱了唐代著名詩(shī)人王勃、王昌齡�、李白、高適�����、岑參曾先后到過臨洮����,寫下數(shù)以百計(jì)有關(guān)臨洮的邊塞詩(shī),其中有許多作品成為膾炙人口的傳世之作����,成為臨洮文學(xué)史上最為輝煌的一頁(yè)?�!芭R洮”這個(gè)地名為什么一再出現(xiàn)于唐朝邊塞詩(shī)人筆下��?記者產(chǎn)生了強(qiáng)烈的好奇心�����。

5月31日�,記者一行趕往臨洮縣�,試圖揭開這其中的謎題���。

臨洮于我��,是熟悉又陌生的�����。我知它是邊陲重鎮(zhèn)�����,自古就有著極重要的地位��。這里曾經(jīng)發(fā)生過眾多的戰(zhàn)役�,也曾是文人筆下塞外詩(shī)詞的原產(chǎn)地���。

唐代的邊塞詩(shī)����,大都充滿著一種豪放�、悲壯的英雄主義氣概�。這是與當(dāng)時(shí)的社會(huì)背景分不開的:大唐盛世�����,國(guó)力空前強(qiáng)大���。君王們希望徹底解決自漢代以來一直困擾著中央政權(quán)的邊患,拓展疆土�����,打通商路���,聯(lián)通八方�����,威服四海��。詩(shī)人們渴望到邊塞去�,胸懷著一種氣吞山河�、舍身報(bào)國(guó)的雄心壯志,建功立業(yè)����,青史流名����。像戰(zhàn)馬一樣馳騁疆場(chǎng)�;然后像大漠般蒼涼,霜風(fēng)般肅殺��。

臨洮古稱狄道,是古代狄人進(jìn)入中原的通道����。秦漢時(shí)期,這里曾是隴西郡的郡治,向來被稱為“襟帶河湟,控御邊夷,為西陲之襟要”。所以,傳統(tǒng)夷夏交鋒中,“大約據(jù)狄道,則足以侵隴西,狄道失而河西有唇齒之慮矣��?���!敝撂瞥?既是古絲綢之路的南道,又是與吐蕃交流的通道。隨著吐蕃內(nèi)部的統(tǒng)一強(qiáng)大,有了與唐朝廷分庭抗禮的實(shí)力,臨洮便有了特殊的邊防意義���?�!疤凭芡罗?臨州其控扼之道也��。臨州不守,而隴右遂成荒外矣�。”由于臨洮特殊的地理位置,臨洮成了邊關(guān)要塞�����、戰(zhàn)場(chǎng)的象征,成為詩(shī)人們常常使用的一個(gè)特定意象�����?���!芭R洮”一詞也如“玉關(guān)”����、“陽(yáng)關(guān)”一樣,在唐代邊塞詩(shī)里有了更豐富的內(nèi)涵和指代,以其獨(dú)特的戰(zhàn)略位置、地理風(fēng)光和民族風(fēng)情,成為唐詩(shī)邊塞意象群中的重要一員����。

臨洮這一地名,讓許多人都感到一頭霧水�����,它在歷史上變遷的經(jīng)過實(shí)在過于復(fù)雜……

狄道�����,古代為狄人所居,故名狄道���。

而使臨洮最為出名的����,是在唐代�,它成為軍事邊陲重鎮(zhèn)的歷史作用。

據(jù)史籍記載��,周安王十八年(公元前384年)�,秦獻(xiàn)公滅戎部族狄、桓��。建立狄道���、桓道二縣����,是臨洮建置的起始�����。此時(shí)起,臨洮就開始成為了兵家必爭(zhēng)之地�。秦昭王二十七年(公元前280年)置隴西郡,郡治狄道�����。隨后���,為了抵御外族侵略,制南牧之患�,穩(wěn)定邊疆,秦昭王始修長(zhǎng)城���,而隴西郡的首府臨洮就成為了戰(zhàn)國(guó)秦長(zhǎng)城的起點(diǎn)��。如今����,臨洮境內(nèi)還遺留著秦長(zhǎng)城的一段���,雖歷經(jīng)千年風(fēng)雨����,但是雄姿依舊。

唐初��,置臨州�����,后置狄道郡��,安史之亂后陷于吐蕃����,五代時(shí)吐蕃置武勝軍。宋置西周��,治所狄道�����。元�����、明����、清均置臨洮府��,府治狄道���。臨洮歷來為控扼隴蜀的戰(zhàn)略要地。早在三國(guó)時(shí)期�����,臨洮就是魏�����、蜀相爭(zhēng)的戰(zhàn)略要地�����。名將姜維九伐中原����,皆取道于此����,數(shù)攻狄道,故民間將今臨洮城東岳麓山巔烽燧稱為“姜維墩”����,也是隴西郡治最高的“瞭望哨”�����。

漢代���,漢武帝派遣張騫出使西域,鑿空“絲綢之路”��,臨洮成為“絲綢之路上的膏腴之地”�����,其南線�、中線均經(jīng)臨洮而過。古隴西指的是戰(zhàn)國(guó)�����、秦漢至唐初先后以狄道����、襄武(今隴西)為郡治的隴西郡轄地。自戰(zhàn)國(guó)秦昭王二十七年至唐高祖武德三年�����,臨洮和隴西先后作為隴西郡郡治長(zhǎng)達(dá)千載。

臨洮縣委外宣辦主任漆勇說:“臨洮這一地名�����,讓許多人都感到一頭霧水�����,它在歷史上變遷的經(jīng)過實(shí)在過于復(fù)雜����,它不是一個(gè)固定的地方,在不同的時(shí)期���,曾經(jīng)有過多次變動(dòng)?�!?

最早的臨洮之名�����,見于秦始皇八年(前239年),據(jù)《漢書·五行志》載:“是歲�����,始皇弟長(zhǎng)安君將兵擊趙,反���,死屯留�����,軍吏皆斬���,遷其民于臨洮?!薄妒酚洠蓟时炯o(jì)》:“賜長(zhǎng)安君死,斬其軍吏�,遷其黔首也?��!边@次事件的結(jié)果�����,也可說是歷史上最早的一次“實(shí)邊”大移民��。

始皇二十六年(前221年),“分天下為三十六郡�,地東至海,西至臨洮羌中���?���!边@里的臨洮是秦王朝疆域的最西陲���。同書《蒙恬傳》:“始皇二十六年���,使蒙恬將三十萬(wàn)眾,收河南�����,筑長(zhǎng)城�����,因地形�����,用險(xiǎn)制塞�,起臨洮,至遼東����。”這是說秦長(zhǎng)城的最西起點(diǎn)是在臨洮�。《漢書·五行志》載:“秦始皇二十六年���,有大人長(zhǎng)五丈�,足履六尺����,皆夷狄服,凡十二人���,見于臨洮���。”以上不論是徙黔首���、筑長(zhǎng)城還是見長(zhǎng)人����、秦西陲的記錄,都是指現(xiàn)在的岷縣�,因?yàn)椤段墨I(xiàn)通考》釋云:“岷州,蒙恬將軍筑長(zhǎng)城之所起也��,即秦之臨洮境��?���!?

自秦漢以后至兩晉,岷縣一直稱臨洮�����,西漢時(shí)����,還是南部都尉的駐防地。后魏太平真君六年(445年)置臨洮郡���,屬河州�,直到西魏文帝大統(tǒng)十年(544年)才將臨洮改置岷州����。隋煬帝大業(yè)三年(607年),復(fù)將岷州改稱臨洮縣��,隋恭帝義寧二年(618年),又將臨洮縣分為臨洮�����、政和二縣并重設(shè)岷州����。

隴西郡的治所自秦以降,一直在狄道(今臨洮縣)�����,至?xí)x惠帝時(shí)��,始改隴西郡為臨洮郡��,治所仍在狄道�����,其轄境相當(dāng)于現(xiàn)在的甘肅省的臨夏�、臨潭��、臨洮�、岷縣和青海省的貴德�����、尖扎���、循化等地�����,這里所說的“臨洮郡”�,只不過是用來作為郡的名稱罷了�,而臨洮縣仍然是指岷縣。十六國(guó)前涼張駿時(shí)�����,又改置臨洮郡為武始郡���,至唐天寶三年(744年),又稱狄道郡����,治所仍在狄道縣。至于狄道���,它一直是隴西郡的首府所在地,晉時(shí)曾改稱武始縣����,隋時(shí)復(fù)稱狄道。唐代乾元(758-760年)時(shí)改稱臨州�。

徜徉在臨洮縣城,感覺它會(huì)在蒙蒙的細(xì)雨中睡去����。

那種雄闊深沉的邊塞詩(shī)意味又在哪里呢?

在多年的《西部地理》采訪中��,記者在查閱與甘肅相關(guān)的資料時(shí)�����,常?�?吹揭恍┟~�,諸如“關(guān)隴”、“熙河”����、“河湟”��,發(fā)現(xiàn)準(zhǔn)確了解它們的含義�����,才能將紛亂的歷史線索歸攏梳理明白�。

徜徉在臨洮縣城�,感覺它會(huì)在蒙蒙的細(xì)雨中睡去。那種雄闊深沉的唐之邊塞詩(shī)意味又在哪里呢����?

我們把臨洮放在“河隴”之地中觀察,一切都一目了然了���。

唐朝時(shí)河西�����、隴右兩道分治��,并稱“河隴”�����,其地理位置包括了今甘肅���、青海�����、陜西和新疆的各一部分,是絲綢之路的要沖��,有著極為重要的戰(zhàn)略價(jià)值���。吐蕃如果控制了河隴地區(qū)���,便能輕易切斷中原與西域的聯(lián)系,又能將此地作為進(jìn)攻唐朝心腹地區(qū)的跳板�����,因此大唐對(duì)河隴地區(qū)斷然不容有失�����。基于同樣的原因��,吐蕃人也看到了河隴地區(qū)的重要性�,以及該地與西域地區(qū)的主從關(guān)系,因此其戰(zhàn)略意圖非常清楚:即先蠶食唐朝邊境的軍事?lián)c(diǎn)�����,然后重點(diǎn)奪取隴右��,遮斷河西�,進(jìn)而孤立西域,盡得其地�����,之后再將勢(shì)力范圍推進(jìn)到陜西一帶��。

唐自安史之亂后�,唐肅宗自靈武稱帝,遂將西陲精兵全部東調(diào)�����,唐代宗廣德元年(763年)���,吐蕃人乘大唐王朝內(nèi)亂�����,不僅先后占據(jù)了熙(即狄道)���、河�、洮�����、岷�����、蘭�、鄯(今西寧)六州�����,還入侵大震關(guān)(在今六盤山之西)直逼唐朝的帝京��。以上六州在此后三百多年被占據(jù)�����,直至北宋熙寧六年(1073年),宋神宗聽王韶之策��,始全部得以收復(fù)�����。到南宋以后�,這一帶地方被金朝占領(lǐng),并在狄道設(shè)立臨洮府�����,下轄三縣��,于是�,臨洮一名便與狄道發(fā)生關(guān)系,但并沒有一個(gè)叫臨洮縣的地方����,它不過如古代的隴西郡一樣,并無真正的隴西這一縣名是一樣的�����。以后至元、明����、清各朝,都沿金朝舊制�,臨洮府的府址一直設(shè)在狄道。至于狄道縣改稱臨洮縣的時(shí)間�,那已經(jīng)是民國(guó)十七年(1928年)的事了。

漆勇說�����,說到臨洮和唐代邊塞詩(shī)的親密聯(lián)系�����,就不得不提到一個(gè)人�����,一位末路英雄——哥舒翰���。如今的臨洮縣城內(nèi),還保留有一座紀(jì)念哥舒翰軍功的《哥舒翰紀(jì)功碑》�����。

在邊塞詩(shī)中,我們還會(huì)讀到《哥舒歌》:“`北斗七星高�����,哥舒夜帶刀���。至今窺牧馬�,不敢過臨洮�����?����!边@首詩(shī)不僅是頌揚(yáng)了哥舒翰的武功��,也反映了當(dāng)時(shí)甘肅南部一帶的復(fù)雜民族矛盾����,哥舒翰是唐玄宗時(shí)代的一個(gè)將領(lǐng),當(dāng)時(shí)任隴右節(jié)度副使駐蹕于狄道��,不過這首詩(shī)中所指的臨洮又是另一個(gè)地方。

隋煬帝大業(yè)三年(607年),又在洮州(今臨潭縣一帶)設(shè)臨洮郡�����,但這是郡名��,當(dāng)時(shí)并無“臨洮”這一地名��,岷州一部也由其管轄����,唐高祖武德二年(619年)旋即廢除,唐玄宗天寶元年,復(fù)在臨潭設(shè)臨洮郡���。所以唐時(shí)的臨洮應(yīng)泛指洮�、岷一帶�,而不是現(xiàn)在的臨洮縣。

哥舒翰�����,曾在洮河的上游進(jìn)行過一次著名的石堡城戰(zhàn)役���,戰(zhàn)場(chǎng)就是現(xiàn)在卓尼縣的羊巴村一帶���,與他隔河相望的地方,還有當(dāng)時(shí)的一處古戰(zhàn)場(chǎng)����,現(xiàn)在稱“古兒戰(zhàn)”,唐人王昌齡所作的《從軍行》:“前軍夜戰(zhàn)洮河北����,已報(bào)生擒吐谷渾?���!本褪菍?duì)這次戰(zhàn)爭(zhēng)的描述?�!陡缡娓琛分械呐R洮實(shí)際上是頌揚(yáng)這一場(chǎng)驚心動(dòng)魄�����、死人無數(shù)的戰(zhàn)爭(zhēng)���,所以“至今窺牧馬��,不敢過臨洮”的詩(shī)句����,是指現(xiàn)在的岷縣、臨潭����、卓尼一帶。

因?yàn)楦缡婧伯?dāng)時(shí)駐蹕于狄道���,《哥舒翰紀(jì)功碑》矗立在如今的臨洮縣城的街道中心���,完全是在情理之中。

如今依然矗立的《哥舒翰紀(jì)功碑》���,濃縮著末路英雄悲壯的人生

在縣城南大街上����,我們見到了這座石碑���。如今的哥舒翰碑仍然保持著一種巍峨�����、從容的氣度��,它與周圍的街巷房屋融于一體���,卻又相對(duì)獨(dú)立,坐北向南�,肅然屹立。碑額���、碑身����、碑座均由巨石制成����。額高0.92米,身高4.25米�,座高2.4米,碑寬1.84米����。據(jù)考證為唐天寶八年(公元749年)所立,距今已有1240余年�����。青磚碑座托舉著高大的碑體,碑正面刻文12行���,為隸書�����,字體遒勁���,筆力雄健。額刻有云紋和盤繞的蛟理����,據(jù)傳碑文為唐明皇御筆,只因長(zhǎng)期的風(fēng)雨剝蝕��,巖石風(fēng)化���,僅存50余字�����。用相機(jī)的鏡頭拉近細(xì)看���,在僅存的文字當(dāng)中�,依舊能辨認(rèn)出“哥舒翰”三個(gè)字����,而根據(jù)張維《隴右金石錄》里的考證:“此碑系為哥舒翰紀(jì)功所作�����?��!?

既然是為哥舒翰紀(jì)功所作�,那么哥舒翰又為何許人也�,為什么會(huì)在臨洮為他修建一座如此高大的石碑來紀(jì)念。

這就要從哥舒翰這個(gè)人來講起����。

哥舒翰,突厥人����,突騎施哥舒部落首領(lǐng)的后裔。他世居安西(今新疆庫(kù)車)�,他的母親尉遲氏是于闐(今新疆和田西南)王的公主,天之驕子,家境豪富�����,在這種家庭中長(zhǎng)大的哥舒翰文武雙全��,仗義重諾��,顯示了非同一般的資質(zhì)�,但由于他喜歡喝酒賭博,一直沒有什么大的出息����。四十歲那年,他的父親去世���,他按照漢家禮節(jié)���,在長(zhǎng)安客居三年,卻為長(zhǎng)安尉所輕視���。哥舒翰精神上受到很大的打擊��,“慨然發(fā)憤折節(jié)����,仗劍之河西”,到河西(今甘肅武威)節(jié)度使王倕帳下從軍�����。天寶元年(公元742年)�����,唐軍攻取了新城(今青海門源)����,王倕把這里交給哥舒翰經(jīng)營(yíng)�����,哥舒翰治軍有方���,號(hào)令嚴(yán)謹(jǐn)�,“三軍無不震懾”��,從這里開始了他的名將之路�。

安史之亂時(shí)����,哥舒翰在潼關(guān)戰(zhàn)敗��,部下叛變��,哥舒翰落入叛軍之手���,唐肅宗至德二年(公元757年)���,安祿山的兒子安慶緒在洛陽(yáng)自稱皇帝。唐軍集結(jié)幾十萬(wàn)兵力��,加上數(shù)千勇猛善戰(zhàn)的回紇騎兵��,采用梯次配置�����、兩面夾擊的戰(zhàn)術(shù)����,接連收復(fù)了長(zhǎng)安和洛陽(yáng),安慶緒大敗之后���,逃往鄴城固守��,臨行前��,將哥舒翰等三十余名被俘唐將全部殺害�����,哥舒翰一代名將����,死得如此窩囊,他屈節(jié)求生�,最后卻落得如此下場(chǎng)�����,一代名將最后末路消逝���。

如今依然矗立的哥舒翰紀(jì)功碑���,濃縮著末路英雄哥舒翰悲壯人生的輝煌。

《哥舒翰紀(jì)功碑》將大唐的武功推向了極盛����,四海歸心�����,天下一統(tǒng)�����,由于皇權(quán)制度不可避免的缺陷���,大唐盛極而衰,百姓飽受戰(zhàn)亂之苦����,哥舒翰死不逢時(shí),晚節(jié)不保�����,一世英名����,化為流水,在哥舒翰死后�,如日中天的大唐盛世悄然落下了帷幕�����。

沿著洮河水����,我們最后去往臨近縣城的名為曹家坪的臺(tái)地���。這里有臨洮全縣最大的牡丹園����,在這里記者見到了讓人驚嘆的樹齡400年的野生牡丹���。雖然牡丹花期剛過�����,但是園里還依舊花香襲人,飽滿的牡丹籽�、油綠的枝葉在百年的老枝上,還繁盛的生長(zhǎng)著���。這里的花��,不同于在蘭州市場(chǎng)上買到的��,那些花兒沒有根�,只能依靠清水開過花期;而這里的牡丹芍藥����,有根,從葉到花�����,都透著精氣神�����。

此時(shí)�,我們感覺到“臨洮”這朵唐代邊塞詩(shī)中的超凡意象之花,已然采擷到了���。

(責(zé)任編輯 姜丹)

掃一掃上新西部網(wǎng)

掃一掃上新西部網(wǎng)

不良信息舉報(bào)窗口

不良信息舉報(bào)窗口