詹霖記得�,就算到了上世紀(jì)50年代�,仍然是可以看到河中那些穿梭往返的小木船上,做生意的流動小販�����,往城里送蔬菜的農(nóng)家少女�,或者是運(yùn)送磚瓦���、沙石的壯漢��,當(dāng)然也有放水老鴰捕魚的老漢�����?!彼麄儎澲∧敬?����,吆喝著水中嬉戲的鵝鴨,搖著槳���,悠然而來��,飄然而去����。真是人生最美的田園風(fēng)光���。

必須加以系統(tǒng)化開發(fā)利用����,用好“水”這張名片���,培養(yǎng)好我們的人才���。在科學(xué)治水、科學(xué)用水���、科學(xué)節(jié)水方面����,要綜合、系統(tǒng)地把生態(tài)搞好����。

——省政協(xié)委員

昆明市政協(xié)常務(wù)副主席張建偉

在水質(zhì)改善的基礎(chǔ)上,將主城區(qū)已覆蓋的34條河道有選擇性地重新打開��,突出昆明作為“水城”的特色�����。同時�����,在主城區(qū)34條河流地段重建滇池湖濱濕地生態(tài)帶���,使之成為滇池的最后一道入水水質(zhì)凈化屏障。

——全國政協(xié)委員

云南省少數(shù)民族語文指導(dǎo)委員會研究員祁德川

“再現(xiàn)昆明水城風(fēng)貌”這個話題再次點醒我們��,要注重城市的生態(tài)文明建設(shè)����。要好好梳理一下,哪些暗河的蓋板可以揭開�����,哪些不可以揭開,這是一件非常有意義的事情����,應(yīng)好好宣傳。

——云南大學(xué)教授熊思遠(yuǎn)

上世紀(jì)80年代后出現(xiàn)的河道水質(zhì)惡化���、部分?jǐn)嗔饕约安糠直桓采w的情況令人憂心�。保護(hù)歷史文化名城����,應(yīng)該包含對古老河道水系的保護(hù)。我建議���,相關(guān)部門應(yīng)對昆明的水系進(jìn)行一次摸底調(diào)研����,并在可行的情況下納入城市建設(shè)規(guī)劃�。

——省文物局專家組成員、昆明文史研究會副會長卜保怡

長期以來��,在城市建設(shè)中���,我們忽視了城市和水利的關(guān)系�。城市建設(shè)中要依法行事,完善河�、湖、庫����、塘的規(guī)劃、建設(shè)����、管理和水資源調(diào)度,對建設(shè)范圍內(nèi)的湖塘實行保護(hù)����,禁止隨意侵占�。要進(jìn)行污水處理廠的興建和改擴(kuò)建,提高污水處理能力和處理深度��,對河道截污���,減少和防止污水流入河道�����、庫��、湖����、塘。做好節(jié)水措施�����,提高中水利用率�;通過清水回補(bǔ)工程搞好城市河道景觀。從長遠(yuǎn)來看���,還要對未來的滇中調(diào)水工程做好前期的調(diào)研���、謀劃工作。

——民進(jìn)昆明市委副主委����、昆明市人大代表謝家放

6月29日,“埋藏”在西昌路地下20多年的篆塘河因修地鐵重見天日�����,部分商鋪開始拆遷。此后�,篆塘河將有1公里的河流成為景觀河,這是繼玉帶河后�����,昆明又一條河道重現(xiàn)人間��。這讓我們不禁回望幾百年前的昆明���,這座有著“高原明珠”之稱的城市�,曾經(jīng)的小橋流水���,漁歌互答�����,船只往來�,河埠繁盛�����,是怎樣一幅畫卷�����?而現(xiàn)在�,我們想再次讓潺潺水聲成為生活的一部分,不知能否美夢成真��?

桅滿篆塘

在許多老昆明的印象中�,篆塘河只是一條小河。它的名字頗富文化氣息����,就算深埋地下,卻一直默默流淌在我們身邊���。

作為老昆明人的省作家協(xié)會會員��、文史專家詹霖�,對昆明的水�,他情有獨(dú)鐘。上世紀(jì)80年代末�,他就生活在篆塘河附近,這條小河伴隨了他的少年和青年�。直到上世紀(jì)90年代初�,因市政規(guī)劃等原因�,河道上被加蓋建筑而變?yōu)榘岛樱г谌藗兊囊曇爸小?

詹霖說��,如果說年代�����,篆塘應(yīng)該是在明清以前����,或許在元代賽典赤治滇時就有了篆塘河。明清以前�����,大觀樓外面一大片叫草海���,周邊是大量的濕地和水草�。大觀河承載著運(yùn)送物資的任務(wù)����。當(dāng)時,從滇西過來的貨物都會用船先運(yùn)到草海高峣碼頭的漁村����,后經(jīng)水路運(yùn)到大觀河一帶,最終進(jìn)入昆明城���。

明末清初�����,吳三桂統(tǒng)治昆明��,兵馬駐扎��,需要大量糧食以供補(bǔ)給�����,由于當(dāng)時的大觀河已負(fù)載過量����,加之昆明城內(nèi)的橋梁拱高普遍較低���,運(yùn)糧船上高高的桅桿在過橋時都必須放下��,十分不便�。吳三桂便在小西門附近挖了一條人工河,與大觀河相連�,這就是篆塘河。

為什么叫篆塘���?“到了這里水流打了個轉(zhuǎn)就回去了���,形成了一個塘子,所以就叫‘轉(zhuǎn)’塘�,之后又衍生成了篆塘?!闭擦卣f,當(dāng)時吳三桂還在塘上蓋了糧倉��,運(yùn)到此地的糧食即可迅速入倉�,而這一帶也因此被命名為“倉儲里”。當(dāng)然�����,關(guān)于篆塘名稱的由來�����,還有另外兩種說法:一是因為周邊河流比較多�����,轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去,就像古代寫的篆字一樣����,于是叫“篆(轉(zhuǎn))塘”�����;二是篆塘這個地方是商賈��、物資云集之地����,大家到這里都能賺到錢,所以叫“篆(賺)塘”���。

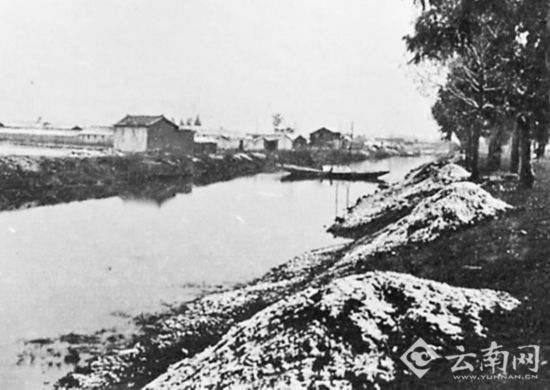

在清初的一張昆明老照片上可以看到�,大小篷船�、雙單彩船和小拔船等各種船只云集于此,“桅滿篆塘”成為當(dāng)時最著名的景象�����。據(jù)史料載,當(dāng)時全部木船有700多只���,帆船占70%~80%����。其中漁船多散在于河濱農(nóng)村����,游船則集中于篆塘。

在詹霖的記憶中�����,上世紀(jì)70年代��,篆塘河河面很寬����,有21米左右,河水也很清澈�����。1994年,經(jīng)昆明市五華區(qū)與水利部門協(xié)調(diào)����,在河道上蓋起蓋板,建起樓房����,提供給武成路拆遷商戶做鋪面。在之后的數(shù)年里�,這里成為最著名的“樂器銷售‘螺螄灣’”��。也正是從這個時候開始�����,百年前喧囂繁盛的碼頭和河流默默在地下流淌�,人們再也聽不到那潺湲之聲。

擇水而居

從將要重見光明的篆塘河說起�,昆明之所以被稱為“高原明珠”,和滇池分不開�����,它就像昆明的眼睛�,讓這座高原之城散發(fā)著無窮的魅力。

云南大學(xué)歷史系教授方鐵說��,作為全國第六大淡水湖,滇池舊稱方圓500里�,其實遠(yuǎn)不止奔來眼底的500里,而它現(xiàn)有面積僅約306平方公里�����,因腹廣末狹如同倒流而得名���。

早時滇池湖面遼闊�����,唐代有史料記載���,今昆明東面的螺山,遍地皆是螺蛤之殼���。上世紀(jì)中期���,在滇池周圍發(fā)現(xiàn)一些以螺殼大量堆積為特征的貝丘遺址,“一些螺殼堆積厚達(dá)9米�,證明所在地距滇池不遠(yuǎn),而貝丘遺址現(xiàn)距滇池或二三十里?����!狈借F說�,經(jīng)測定,滇池地區(qū)貝丘遺址距今約4260年���。

《后漢書·西南夷傳》說:“滇池周圍土地平敞�,多見鸚鵡����、孔雀,有鹽池田漁之饒�����,金銀畜產(chǎn)之富�,習(xí)尚豪奢���,居官者皆富及累世�����?��!敝T葛亮南征后��,蜀漢在味縣(治今曲靖)設(shè)都督統(tǒng)轄���,味縣成為云南地區(qū)政治與經(jīng)濟(jì)的中心。方鐵說�,云南最興盛區(qū)域為滇池流域與味縣等地,自成都平原遷來的移民大姓多居其地�����。

可見���,因為滇池特產(chǎn)豐富�、水草肥美�����,早在戰(zhàn)國時代���,昆明人就在滇池?fù)袼印?

當(dāng)然�,滇池因為水位甚高,善闡城(拓東城)地跨盤龍江兩岸�����,三面被滇池包圍�。夏季遇驟雨滇池水位暴漲,湖水漫過城墻進(jìn)入城內(nèi)�����。昆明人也因此年年遭受水害侵?jǐn)_�。到了元代,行省長官賽典赤決定用疏浚上游諸河�、擴(kuò)導(dǎo)下游海口河的辦法治理�。他以盤龍江為重點,在上游筑松華壩���,下游建南壩閘,雨季關(guān)閘閉水�,缺則放水澆溉。并溝通金汁河與盤龍江�����,減少盤龍江漲水的壓力。又沿金汁河建戴金箔�、大小韓冕等八閘,疏浚上游其他河流���。而疏通?��?诤佑晒倮魪埩⒌镭?fù)責(zé),他率2000余丁夫挖開?��?诘桨矊幍碾u心���、螺殼等險灘,疏擴(kuò)?���?诤樱沟岢厮淮蠓认陆?����。行省還制訂對滇池逐年小修�、3年大修的規(guī)定。

歷時3年的治理�����,初步解決滇池泛濫的問題,并獲田地一萬余頃���。滇池壩成為行省屯田的重點����,其地軍民屯田約占全省屯田數(shù)的1/3��。當(dāng)?shù)匕傩諏惖涑嗫VT河��、張立道擴(kuò)?�?谑指屑?��,喻為李冰鑿離堆傳頌至今�����。到了明代����,滇池壩仍是衛(wèi)所屯田集中地區(qū)�����。沐英鎮(zhèn)守云南墾田至100萬余畝����,其中一部分在滇池壩。滇池當(dāng)時產(chǎn)魚量甚大�����,佳魚亦多���。如味極鮮美的金線魚和肥白無鱗的發(fā)魚����,還有長達(dá)數(shù)寸的大蝦�����。史料這樣記載:“滇池多巨螺�����,漁人剔螺取肉�����,挑擔(dān)叫賣于市,滇人以為味美天下所無”��。

半城半水

幾百年前�����,一頃湖水�����,從它的身體里又流出一條條河���,金汁河����、銀棱河�、玉帶河、寶象河�����、采蓮河、永暢河�����、西壩河……它們縱貫老昆明城���。至明末清初,昆明城及附近基本形成“三江并流����、兩帶縈繞、河網(wǎng)密布”的格局�����。

滇池附近的這些河流�,就像昆明城的血脈,要么環(huán)繞在拓東城邊����,要么形成了一泓泓湖水,點綴在昆明這座古城里�。

“昆明城誕生之時,就是一座水城��。”省文物局專家組成員��、昆明文史研究會副會長卜保怡說�,《南詔德化碑》中就有這樣的記載:“言山河可以作屏藩,川陸可以養(yǎng)人民���。十四年春�����,命長男鳳伽異于昆川置拓東城����,居貳詔����,佐鎮(zhèn)撫?����!?

據(jù)此可以判斷����,最早修筑的拓東城具體位置在盤龍江西,今金碧路西段,原雞鳴橋到東寺街土橋一片�。既臨盤龍江,又緊靠滇池��,三面皆水�����,儼然一座名副其實的水城��。此時的滇池北岸��,除了黑龍?zhí)?����、蓮花池以及長蟲山下藍(lán)���、白、黃等溪流外�,只有一條河流,當(dāng)時叫做銀棱河�,就是今天的盤龍江。

南詔大理國開始治理河道興修水利��。當(dāng)時沿城邊的河道修建了河堤,稱為云津堤�,河堤上種著美麗的素馨花,河流也就叫做銀棱河���。到北宋年間�,在大理國國王段素興的組織下�,從松華山口開始,沿東邊的山腳開挖了一條人工河�����,這條河的河堤叫做春登堤�,堤上廣種黃花,便有了金棱河的名稱��。而金棱河的開挖�����,不僅讓“高下之田�,受灌溉者數(shù)十萬畝”,而且緩解了雨季時銀棱河的壓力��,同時形成了“縈城銀棱河”和“繞道金棱河”相互輝映的美麗景觀�。而金棱河就是今天的金汁河���。

金花銀花,花落河中水染其色����,金汁河、銀汁河兩河因此得名��。如今���,我們依舊可以看到穿城而過的金汁河流,只是它有些渾濁�����,時有干涸�。而銀汁河則早已不見了蹤影。當(dāng)然����,經(jīng)過幾百年的變遷,老昆明的一切都顯得斑斑駁駁����,有的早已消失殆盡�,只剩大青石砌的護(hù)河堤依然兀立����。

卜保怡考證,明代時期����,城市的北移以及疏浚海口河��,昆明城南出現(xiàn)大片耕地��,為大批河道的出現(xiàn)提供了必要的條件����。洪武十九年,在西平侯沐英的主導(dǎo)下���,開始了云南府城的營建�����,同時也開創(chuàng)了磚城的歷史���。修筑磚城時����,也修筑了護(hù)城河�,這使得城東與城西的河道連接,昆明古城被河流環(huán)繞�。

此外,在城內(nèi)����,發(fā)源于翠湖的洗馬河經(jīng)過小西門流入篆塘,匯玉帶河水形成運(yùn)糧河(大觀河)�����。近30條河流����,其主要功能在于灌溉和泄洪�����,不僅滿足了人們生產(chǎn)生活的需要�,也層層縈繞,縱橫交錯��,把昆明打扮得靈秀美麗?����!澳憧?����,昆明稱之為水城�,名副其實,毫不夸張�����?���!辈繁bf。

古橋老井

河流之上總有橋���。得勝橋��、雙龍橋����、霖雨橋、桂林橋�����、雞鳴橋���、吳溪橋��、玉帶橋�����、寶象橋……幾百年來���,這些青石橋或紅砂石橋,橫臥于河流之上���,橋面上留下了深深的車轍和腳印。

詹霖說����,老昆明人應(yīng)該都知道一首詩:“云津橋上望,燈火萬千家�。問夜人沽酒���,尋店客系槎。城遙更漏盡���,月圓市聲嘩�,破曉闌游興����,疏鐘傳太華?��!?

老昆明城東南方���,那是明代的云津橋,盤龍江上的三孔古石橋����。元稱大德橋,清稱得勝橋����。昆明著名八景之一的“云津夜市”就在這里。而一切都已逝去。唯有一座橋橫跨盤龍江上����,它是龍川橋。出昆明城向北20公里�,松華壩赫然在目,龍川橋就在松華壩下����,是盤龍江從松華壩水庫出來后流經(jīng)的第一座橋。

河流到低處便匯聚為湖或潭��。幾百年前�,翠湖還在昆明郊外,是一片沼澤����,與滇池相連,水草茂盛���,四季泉水不竭�,是一個美麗的湖灣�����。老百姓叫“菜海子”�����。明洪武十五年(公元1382年)���,在修筑云南府城時����,翠湖被圈進(jìn)了昆明城�����。清初�����,吳三桂填平了半個翠湖����,修筑了王府,官宦和名士也在這里修建亭臺樓閣���,遍植柳竹花草�����。

從翠湖出發(fā)���,我們可以看到幾百年前的眾多湖灣或河灣:董家灣����、潘家灣�、佴家灣、螺螄灣�。

如今,潘家灣是小西門外一條狹窄的街道��,熱鬧繁盛�、車來人往。詹霖說�����,元代前�����,滇池北部水域一直漫至今天的翠湖����,潘家灣是當(dāng)時的湖灣�����。到了明代,沐英曾在此建“柳營”以牧馬練兵�����,士卒常在河中飲馬���、洗馬��,因此�,此地演變成“洗馬河”的河灣����。清初,潘家灣發(fā)展為村落�����。人們主要以打魚為生���,此地又為入城必經(jīng)且便捷水道���,還有船夫往返篆塘或草海��,做著迎來送往的生意���,潘家灣也成了出入古城的中轉(zhuǎn)地和篆塘碼頭的集散所。后來�,滇池水位一降再降,古城周邊的陸地逐漸凸起����,洗馬河變小變窄變淺,從前的湖灣變成陸地�,舟船退出歷史舞臺,車馬應(yīng)時而來�。

有水有河有灣,老昆明家家戶戶還有井���。詹霖說���,古井,在舊時的昆明城中很是風(fēng)光過一陣子�。龍井街�、雙眼井巷����、飲水巷、飲甘巷……這些巷名老昆明直到今天也耳熟能詳��。那時的昆明��,一口井就是一個動人的故事���。家庭主婦每日必來老井,打水的動靜與淘米����、洗菜、洗衣衫的熱鬧交織一起��。談笑風(fēng)生中���,全然就是生活大舞臺����。

如今��,老井早已消失在昆明人的生活中,我們能夠找到的關(guān)于“井”的標(biāo)識不多了��,只有在昆明文廟東巷一個4號老宅門頭上有一個“井”的標(biāo)志����。

往事已矣!彼時的昆明水城成為了老一代昆明人最美好的記憶�����。如今�,昆明建設(shè)地鐵站,對篆塘河的河道進(jìn)行整體恢復(fù)提升改造�����,暗河改明河�,這條“老昆明河”將重見天日。我們期待這一天的到來�,而更多的河流只能在城之下默默流淌,它們曾經(jīng)風(fēng)光���,也曾經(jīng)承載了美麗昆明最美的風(fēng)景�����。(鄧建華文 老照片為詹霖)

(責(zé)任編輯姜丹)

掃一掃上新西部網(wǎng)

掃一掃上新西部網(wǎng)

不良信息舉報窗口

不良信息舉報窗口