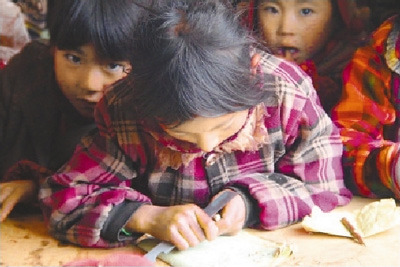

在村小的教室里,吉覺阿呷幫低年級(jí)學(xué)生削鉛筆����。

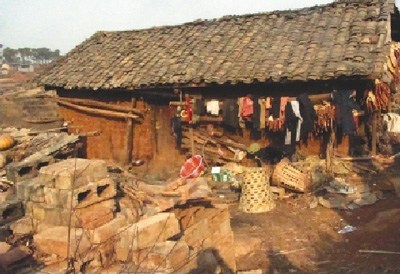

吉覺阿呷的家。

“打工跟在家不一樣嗎�����?都是做事”

門外的大風(fēng)不時(shí)地裹挾著黃沙呼嘯而過����,吉覺阿呷(化名)仔細(xì)地將上衣最上面的紐扣扣好,然后便背著背簍出了門����。

回到村里已近一周,跟出去打工前相比����,仿佛什么事都沒發(fā)生過一樣?�!霸诩夷囊惶觳皇沁@個(gè)樣子�����,喂豬���、洗衣服�、生火做飯�����、背起背簍去找柴�。”吉覺阿呷自顧自抱怨著��,突然問記者:“在外頭打工跟在家哪里不一樣?都是做事����。”

十幾天前�����,因被懷疑是童工�,吉覺阿呷和72名彝族同伴被大巴車從深圳送回四川涼山。

吉覺阿呷今年14歲���,在家里的4個(gè)孩子中排行第二��,常年在外打工的父親在去年6月便去了廣東����,一起出去的還有16歲的姐姐�。

吉覺阿呷告訴記者,她是去年11月后才出去的��,但沒想到剛在深圳工作幾天�����,1月2日就被送回了村里。她有些想不明白為什么會(huì)被送回來����,“過了新年我就出去掙錢了�����,反正有媽媽看著兩個(gè)弟弟�。想不到這么快被送回來?!?/p>

有村民告訴記者,彝族新年是在每年陽歷的11月中下旬���,新年結(jié)束后輟學(xué)在家的孩子就會(huì)陸續(xù)出去打工掙錢�。小學(xué)沒畢業(yè)就輟學(xué)的吉覺阿呷算是打工的孩子里比較“有經(jīng)驗(yàn)”的����,她告訴記者,深圳的很多工廠她都待過���,“繞線�����、裝箱��、打包����,我都會(huì)!老板說我能干呢��!”她的語調(diào)中透著幾分自豪��。

吉覺阿呷的母親馬卡阿莎介紹����,“老板”指的是帶孩子們出去打工的工頭,據(jù)說是鄰鄉(xiāng)的�����,名字叫克巴����。“每當(dāng)克巴來找工人���,娃們都很樂意跟他走�。”馬卡阿莎說�,村里好幾個(gè)孩子每年都跟克巴外出打工。

為什么不念書����?馬卡阿莎的回答很簡單:“念書費(fèi)錢���,女娃兒認(rèn)幾個(gè)漢字能說點(diǎn)漢話就行了����?����!?/p>

她跟記者算了一筆賬:國家免了學(xué)費(fèi)����,但每學(xué)期起碼一兩百元的雜費(fèi),到村小走山路起碼要一個(gè)半小時(shí)���,如果念寄宿制的中心校�,即使住宿免費(fèi)����,每個(gè)月也需要一百元左右的生活費(fèi)��?���!?個(gè)一起念書����,家里確實(shí)供不起,不如讓兩個(gè)女娃給家里幫幫忙��?!瘪R卡阿莎說。

“過節(jié)和來客時(shí)才吃點(diǎn)臘肉”

傍晚時(shí)分�,吉覺阿呷背著一筐干柴回來了?���!岸炖洌獰鹛量净?�,還要煮飯煮豬食����,我在家每天都去多找一些�?!彼贿呎f著一邊吃力地把背簍從身上卸下放到墻角。記者走過去一掂量�,這筐柴少說有20來斤。

“阿呷最勤快��,等到2月初種土豆�,她也能幫忙開犁?!瘪R卡阿莎告訴記者���,這里的村民基本都種土豆��,“8月收獲時(shí)��,100斤一筐�����,每畝能收30多筐����,只可惜賣不起價(jià)?�!瘪R卡阿莎說�,這里路不好,汽車開不進(jìn)�����,只能等附近鄉(xiāng)鎮(zhèn)趕集時(shí)用馬馱幾筐去賣�����,但卻連8毛錢一斤都賣不動(dòng)����,算上種蕎麥、養(yǎng)豬�,每年只能有萬把塊收入。

對(duì)于家里的生計(jì)����,吉覺阿呷也很苦惱:“我打工的地方,土豆兩塊多一斤����!我們卻只能等土豆粉廠用六七角的價(jià)格收,收不走的就只有自己吃,去年收的土豆現(xiàn)在還剩一大堆����。”她說�,“地里刨不出錢,只能出去打工�����,現(xiàn)在哪家是單靠種地掙錢的����?”

不知不覺到了晚飯時(shí)間,馬卡阿莎留記者吃飯�����。主菜毫無例外是燉土豆����,沒有佐料�����,淡然無味。也許是因?yàn)橛浾叩牡絹?����,馬卡阿莎竟端出了一盤臘豬肉和圓根酸菜�����。她有些不好意思地跟記者說����,“平時(shí)家里來客少,過彝族新年的時(shí)候殺了一口豬���,腌成臘肉后只是逢年過節(jié)和家里來客時(shí)才吃�?!?/p>

“不要嫌土豆不好吃,種出來也不容易����!等到2月開種的時(shí)候,土硬得牛都拉不動(dòng)�����,而且要我們四五個(gè)人一起種才行?����!奔X阿呷卷起袖子���,手臂上露出一道清晰的傷痕:“你看���,這就是上次耕地時(shí)不小心被犁劃傷的?����!?/p>

掃一掃上新西部網(wǎng)

掃一掃上新西部網(wǎng)

不良信息舉報(bào)窗口

不良信息舉報(bào)窗口