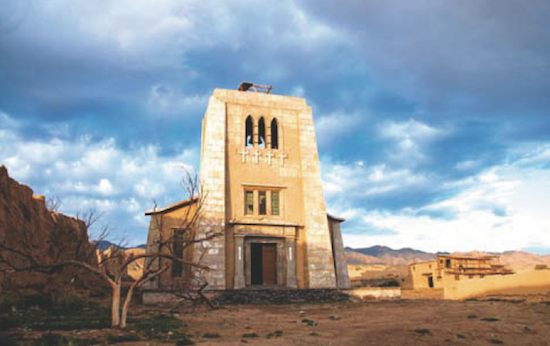

清晨的陽光穿過400多年的城廓���,照亮了永泰古城���。歷史從來都沒有間斷過,生命在這里延續(xù)�����。我站在城墻上���,似乎聽到了來自戈壁深處的戰(zhàn)馬嘶鳴�����,還有那和400年前一樣的獵獵風(fēng)聲�����。永泰古城位于甘肅省景泰縣西南27公里處�,因其城堡似金龜,故叫永泰龜城���。1993年����,經(jīng)甘肅省人民政府批準(zhǔn)列為省級(jí)文物保護(hù)單位�����,是甘肅省景泰縣境內(nèi)惟一保存比較完整的明代古城��。古城建于明萬歷三十六年���,城周1700多米���,墻高12米,夯層厚12至18厘米���,城基厚5米�����。城平面呈橢圓形���,四面筑有半月形城���,城門向南開,外筑甬門��,城周有護(hù)城河�����,寬約6米����,深約1至2.5米��,是一道完備的軍事屏障和防御工事����,在明清兩代具有重要的戰(zhàn)略地位。曾在城中設(shè)把總等職駐兵把守�����,清代名將岳鐘琪祖府地也在其中。城內(nèi)現(xiàn)存“永泰小學(xué)”建于民國三年�,系中西式結(jié)合的哥特式建筑,也屬縣級(jí)文物保護(hù)單位����。

絲綢故道上的每一座城池,似乎都與軍事防御有關(guān)��。永泰古城也不例外�����。如果我能乘上熱氣球或者小蜜蜂在古城上空拍攝��,一定能呈現(xiàn)給您一個(gè)完整的��、形似烏龜?shù)某浅?—那座有著東西南北四個(gè)甕城�����、形似龜頭的甬門�����、城北還有“六只烏龜?shù)啊?����、城周圍?米寬的護(hù)城河的有著靈氣地脈的永泰龜城。永泰城從建成至今����,岳鎮(zhèn)邦、岳升龍����、岳鐘琪祖孫三代對(duì)龜城的影響,使永泰城聲名遠(yuǎn)播��。

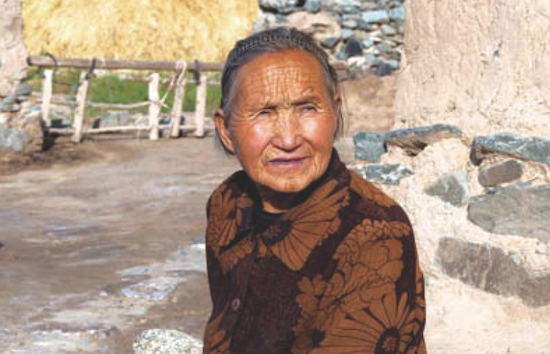

龜城人一天的生活是從羊兒出城開始的��,又以羊兒回城結(jié)束���。隨著移民搬遷的一次次進(jìn)行,年輕人都離開了干旱缺水的龜城�,到山坡下的黃灌區(qū)居住,龜城的人口從1000多人銳減為200多人�����,而且多是中老年人����,放羊和種植少量的洋芋�����、小雜糧就成了龜城人主要的生活來源���。

沿著窄窄的坡道登上城墻,祁連山余脈的壽鹿山看得更加清晰了���。這里是河西走廊的門戶�����,有古老的驛道一直通向涼州��。

遙想當(dāng)年騎馬送信的將士�,駝鈴叮當(dāng)?shù)纳搪?���,無一不是走進(jìn)這龜城,在這里得到繼續(xù)前進(jìn)的準(zhǔn)許����,然后奔向更遠(yuǎn)的河西走廊�。

沿著城墻向西走���,遠(yuǎn)山便是河西走廊的方向�����。翻過那座山脈���,便是天祝、古浪���、武威��、張掖���、酒泉�����、敦煌……絲綢之路就是這樣一段一段地展開在西北的戈壁古道上�。

城外孤獨(dú)的老樹眺望著北方,那邊是景泰縣城的方向�����。這座地處黃土高原與騰格里沙漠過渡地帶的小城,是絲綢之路北線上的交通重鎮(zhèn)���。

近年來���,永泰城里的居民越來越少,但到此取景拍攝影視劇的劇組卻越來越多�����。電影《最后一個(gè)冬日》�,《美麗的大腳》、《汗血寶馬》���、《光輝歲月》�、《決戰(zhàn)剎馬鎮(zhèn)》等影片的播出��,使永泰城有可能成為另一座具有西部風(fēng)情特色的影視城����。

城東殘破的城墻

有著93年歷史的永泰小學(xué)

沿著窄窄的坡道登上城墻,祁連山余脈的壽鹿山看得更加清晰了���。

龜城老人

這是明長城烽燧���。明長城和漢長城在這里交錯(cuò)疊加���,一段一段,分不清你我�����。但歷史的脈絡(luò)是清晰的��,這里從來就是將士的疆場���。遠(yuǎn)眺戈壁很容易產(chǎn)生視覺錯(cuò)誤�����,我似乎在天地氳氤中�����,看見西路軍在景泰“血戰(zhàn)一條山”的錯(cuò)落身影。

龜城拍電視劇時(shí)留下的布景

遠(yuǎn)處的風(fēng)車仿佛是站成一排排的將士

龜城南高北低���,在北城角設(shè)一大池�����,名叫“甘露池”�����,以補(bǔ)地脈��,實(shí)際上也是龜城的排水系統(tǒng)����。如今甘露池已經(jīng)干涸,一圈一圈的水印讓我想起了干耳朵形狀的羅布泊�����。

(編輯 杜林杰)

掃一掃上新西部網(wǎng)

掃一掃上新西部網(wǎng)

不良信息舉報(bào)窗口

不良信息舉報(bào)窗口