馬金蓮(右二)和西海固農(nóng)民女作家在一起談論文學。

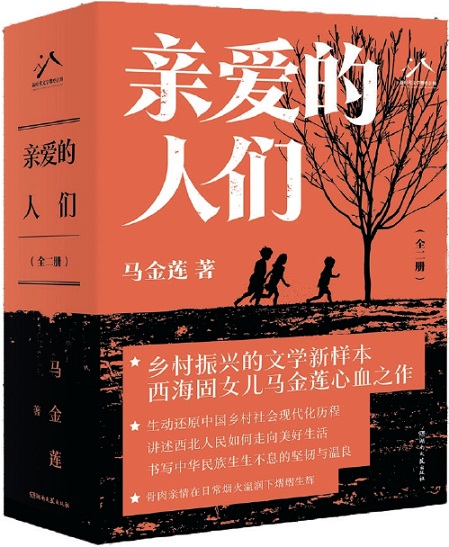

馬金蓮,回族�,寧夏人�,中國作協(xié)全委會委員����,兼任中國少數(shù)民族作家學會副主席、寧夏回族自治區(qū)作家協(xié)會副主席����,現(xiàn)為固原市文聯(lián)副主席。堅持文學創(chuàng)作24年���,在各級刊物發(fā)表作品600多萬字,出版小說集《長河》《1987的漿水和酸菜》《我的母親喜進花》《愛情蓬勃如春》等16部�,長篇小說《馬蘭花開》《孤獨樹》《親愛的人們》等5部。獲得過魯迅文學獎���、全國少數(shù)民族文學創(chuàng)作駿馬獎����、“五個一工程”獎��、首屆茅盾文學新人獎、郁達夫小說獎���、華語青年作家獎�����、高曉聲文學獎等獎項��。

把心許給最漫長的歲月���,

不要求太多回報,

不期待多少熱鬧��,

就那么堅韌地活著����,讀著,寫著�。

不止一次被這樣詢問:能說說你的寫作方法嗎?或者�����,如此表達好奇:你有什么寫作秘訣���,或者經(jīng)驗可以分享���?每每此時�,除了傻笑����,我有些遲疑,極力在腦海中搜尋答案�,是啊,有什么方法��、秘訣或者經(jīng)驗呢���?人家鄭重其事地問�����,肯定在期待一個明確的答復。抱歉的是����,吭哧半天,我發(fā)現(xiàn)我沒有拿得出手的好答案����,只能紅著臉說:“多讀����,多寫�����,時間長了�����,你就明白了���?���!?/p>

兩多����,一長。前者指向行動�����,后者則是努力和付出的累積。如果硬要拿出什么答案��,這就是我的答案����。這看似笨拙的方法,其實是我從心窩子里掏出來的����,真正的肺腑之言。二十四年前�,十八歲的我,剛從山溝溝里出來���,對文學沒有什么概念�����,純粹是為了解悶����,懵懵懂懂拿起筆在紙上寫下了一篇短文章��,投進了我就讀學校的文學社的征文信箱�。那時候我根本不能想到,我其實已經(jīng)推開了一扇門��,這門里的道路將通往一個叫做文學的遠方�����,這遠方會吸引我用幾十年甚至一生去追逐�。

一

我不止一次回望過自己在文學之初的時光。那時我在一所叫做固原民族師范的學校讀書����。中等師范學校,專門為本土培養(yǎng)小學教師��,我們學的是小學教育專業(yè)�,每天的課程就是為怎么當一名小學老師而做準備。除了文化課�,還有小三門,具體指的是體育����、音樂和美術(shù)。氛圍比普通中學寬松����,沒有升學壓力�����,文化課要求不太嚴�,考試不掛科就行���。這種環(huán)境太適合閱讀和寫作了��,于是我?guī)缀醢阉械臉I(yè)余時間都給了看書和寫東西��,有時在課堂上也會偷著看書�。

文學社的征文活動很快有了結(jié)果�����,我得了一等獎���,被通知去參加頒獎活動�。這算是我第一次參加正式的文學活動�����,認識了一些文友,最重要的是認識了文學社的指導老師��。他叫馬正虎���,他夸了一些同學,其中就有我�。還見到了幾位從校外請來的本土的作家,有《六盤山》的編輯���。這也是我第一次見到刊物編輯�。

這之后我隱約有了一個努力的方向�����,那就是文學��。我喜歡閱讀��,一看書就沉迷���,很早的時候就這樣了��。是上小學三年級時候吧�����,父親給我訂閱了《少年兒童畫報》����,新書拿回家,我飯都不吃就看起來��。真的是囫圇吞棗啊�,不斷地碰到不認識的字兒擋道,我就磕磕絆絆地跳過去����,撿認識的看,將字和字串聯(lián)起來�����,拼湊出字里行間的意思�����,再結(jié)合畫面�����,連蒙帶猜地弄清楚畫面里在講述什么。

有一天我剛拿到新一期畫報�����,二姑姑來了��,我就問她這個字咋讀����?二姑姑當年念到小學四年級輟的學�����,她瞅了瞅�,說她也認不得?����!澳悴樽值溲?����,字典里都有���?���!倍霉蔑@得饒有興致。父親剛好給我買了字典����。在二姑姑的指導下,我查到了這個生字�,它讀“邱”,合起來是“邱少云”三個字�����。我嘗到了查字典的甜頭�,從此只要碰到不會的字詞,只要我愿意去查�,幾乎都能由這本《新華字典》解決。這時候使用字典功利性比較強�,每次查哪個字,直奔主題就是��。

二

后來我?guī)煼秾W校畢業(yè)��,在家待業(yè),人生從來沒有那么困頓過����,看不到前路希望,心頭壓力巨大�����,手頭也沒有書可讀�,寫作也一時間不能幫我走出困境?����?鄲炛忻刻炜词迨鍘Щ丶业囊恍┐髮W漢語言文學課本��,同時翻看《新華字典》���,不知道此時的字典還是不是我小學時候用過的那一本,反正手邊的一本字典被我從頭翻到尾�����,又從尾翻到頭�����,一個字一個字看,一頁一頁瞧���,心里有著說不出的惆悵�����。父母供我念書十多年�����,現(xiàn)在我畢業(yè)了����,卻因為是中專畢業(yè)生而沒有工作可做���。出遠門去打工嘛��,我沒有那個勇氣���,父母也不會放心,只有苦等�����,希望就業(yè)的政策有變化,期待人生有峰回路轉(zhuǎn)�����。如今想來�,那真是走投無路的時段,字典被我翻得越來越毛越來越厚�,如果它也有痛感,它肯定也疼痛難忍�,只是它的呼喊我聽不到罷了。

作為鄉(xiāng)村出身的孩子����,我很小就知道走出大山��、和村莊里這些辛勞的婦女們活得不一樣的唯一道路就是好好讀書���,所以我的學習一直都名列前茅�。但是受家庭經(jīng)濟條件所限���,我無法去上大學����,沒有更多選擇的余地,只能在中專畢業(yè)后重回村莊���,這時候自然就得承受更多的壓力���。幸好對于作家來說,沒有白吃的苦����,后來我把這種親身經(jīng)歷過的感受寫進了小說。長篇《親愛的人們》里的祖祖和舍娃都曾面臨過這類困境���,因為有過親身感受�����,所以當我寫到這姐弟倆走到人生十字路口的時候�����,我極力克制著自己——不能代入太深��,情感需要克制��,作為寫作二十四年的作者����,我知道情感在行文當中收與放的分寸。我一直篤定文學有著溫暖人心給人希望的功效�,所以我的文字總保留有溫度。但是�,情感不能泛濫,藝術(shù)化的分寸一定要卡好����,所以我在一次次看著祖祖和舍娃分別陷入他們?nèi)松Ь车年P頭,我就手足無措�。我茫然地看著,好像他們就站在我面前�,眼巴巴地看著我,欲向我詢問����,命運的出路在哪兒?

我發(fā)自內(nèi)心地疼愛他們���。尤其舍娃,我從來沒有像疼他這樣�,疼過一個小說里的虛構(gòu)人物���。以前寫《孤獨樹》,小主人公哲布也曾讓我猶豫徘徊�,揪心揪肺,寢食難安�。留守個體的命運,在時代車輪的縫隙間顛簸��,作為寫作者���,我曾為文本如何結(jié)尾而重寫三次��。舍娃�,這個“80后”鄉(xiāng)村男孩����,他其實就是長大了的哲布,就是在勇敢面對成人命運的哲布���。我將內(nèi)心雙重的疼惜投注在他身上�����,他變得沉甸甸的��,我只能負重前行�����,帶著他和他一起去探尋這一代鄉(xiāng)村人的出路���。

我要再次感謝自己二十四年的寫作歷程����,這漫長的堅持過程����,考驗了我,磨礪了我����,也讓我在寫作上積累了寫作的實際經(jīng)驗,明白了文學的一些基本常識���。就在我將自己和文中的祖祖����、舍娃融為一體的時候�����,我機智地做了剝離����,拉開距離,以冷靜的審視的目光�,去打量,去思考��。就像手術(shù)大夫在做一臺心臟手術(shù)���,騰挪之間�����,來與去���,進和出,取和舍�,伴隨著情感的撕扯,需要大膽地下刀�。最終我把自己帶進去了,也寫出來了�,當越過一個又一個場景之后����,當完成他們的人生成長之后�,我知道我把握住了分寸,在現(xiàn)實和藝術(shù)之間�����,分得清���,也守得住��。這時候我明確看到了我的成長��,是的�����,這里我指的就是我自己在文學上的又一次摸索成長�����。

三

不管哪一種成長�,都伴隨著艱難。這種艱難我在師范學校開始寫作的時候根本沒想到��,那時候滿心里只有喜歡���,只有愛,看到文學作品天然地愛看�,一看就一頭扎到里頭,再也不愿意出來�。畫報閱讀帶來的樂趣,在小學三年級的時候就不能滿足我了����,我開始看小人書,看各種民間故事��,看《民間文學》《故事會》《今古傳奇》這些書���。感謝父親也是一個喜歡閱讀的人�����,也感謝他在鄉(xiāng)文化站工作����,讓我在當時那么偏遠封閉的山溝溝里,在周圍全是目不識丁的鄉(xiāng)親們當中��,還有機會接觸到這些讀物���。四年級的寒假�����,我開始啃《西游記》���。那是我人生中啃的頭一本大部頭,不知道上冊哪兒去了�,我只碰到了下冊,很老的一個版本���,紙張泛黃��,字體比較繁復�����。我捧起來�,又放下���,放下��,又捧起來��,因為字兒不好認�,比我熟悉的字要難。但那段時間確實沒啥可看��,如此猶豫再三��,最后還是逼著自己往下看���。我就是好奇,這老磚頭塊兒一樣的舊書里頭����,究竟寫了些啥?功夫不負有心人����,我看進去了。金角大王和銀角大王在跟孫悟空斗法��,舉著寶葫蘆�����,喊一聲,孫悟空敢答應就被吸進去……一個新奇的世界在鄉(xiāng)村孩子的面前打開了�,那時候我們村還不通電,我不知道《西游記》還有影視劇��。我只知道���,文字承載的世界是遼闊無垠的���,是五彩繽紛的,是樂趣無限的���。

少年不識愁滋味��,那時候的閱讀確實就圖個有趣�。在師范里開始寫作之初�,我也停留在興趣的層面,看有意思的書�,寫有意思的文字。但這樣膚淺的認知很快就碰壁了���,隨著參加文學社的活動增多���,聽文學社老師的講解增多��,文學練筆的時日增多�,我很快發(fā)現(xiàn)不是這么回事���。寫作��,并不那么容易��,文學���,不僅僅是圖個樂趣����,還有更多更高的要求在里頭。那時候“西海固文學”已經(jīng)興起��,西海固作家中的石舒清正處于寫作旺盛期�����,馬正虎老師尤其喜歡石舒清����,經(jīng)常拿石舒清的作品給我們解析����。石舒清的作品確實有一種魔力��,一看就讓我欲罷不能�����,只要有刊物發(fā)表了他的作品��,我就去尋找�,從閱覽室找到過刊閱覽室,只要看到石舒清的小說就好像中了獎��,一個字一個字讀��,讀完一遍回頭再讀一遍���。在原發(fā)刊物上讀了����,又在選刊上讀��,讀到癡迷處,動手抄寫一些打動我的片段�����。

讀完石舒清��,讀郭文斌�,讀陳繼明,讀了一容�,讀張賢亮,讀張承志���,讀更多的大作家的好作品���。馬老師推薦哪些人,我就趕緊讀哪些人���,學校找不到其作品的時候,周末去書店找��,找到了買不起�,就站在書架前讀。那是如饑似渴閱讀的四年���,記得畢業(yè)前夕最后一次參加文學社的活動��,我說要是條件允許��,要是不收學費卻可以多留一年����,我愿意再上一年學,不�,兩年,三年���,都可以���。當時我最舍不得的是師范學校的書籍,還有寬松的閱讀環(huán)境�����,和良好的文學氛圍���。

走出校門����,便一步踏入社會。閱讀和寫作都面臨著考驗�����,沒有時間�����,沒有條件����,堅守成為一件艱難的事。我不知道自己哪里來的韌勁�����,一面被生活的腳步牽引�,為生活各種奔走,一面默默堅持著讀和寫�����。從什字鄉(xiāng)中學����,到馬蓮鄉(xiāng)馬其溝小學再到興隆鎮(zhèn)政府,從娘家到婆家����,從大姑娘到小媳婦再到孩子媽,從雇傭老師到正式老師再到公務員�,這里頭經(jīng)歷的酸甜苦辣,如今很多時候我都不想回頭去看��。畢竟����,生活都是那么過著,我的生活并沒有什么特別之處���。唯一可以拿出來說一說的����,似乎只有文學��。對���,文學和我陪伴到了今天����。它看不見的手,被我的手抓著�����,舍不得放開�����,再難再苦��,我都攥得那么緊�����。從校園刊物發(fā)表開始���,到逐漸往外走��,登上正式發(fā)行的中學生刊物���,再到固原市公開發(fā)行的文學刊物《六盤山》,然后到《回族文學》《黃河文學》《朔方》��,再到《小說月報》和《小說選刊》,到《作品與爭鳴》《中篇小說選刊》《長篇小說選刊》《新華文摘》�����,到結(jié)集出版和獲獎���,再到今年出版的長篇小說《親愛的人們》。

這條路不好走��。然而����,在艱難困苦之下的堅持,似乎更成為了一種必要�。把心許給最漫長的歲月,不要求太多回報�,不期待多少熱鬧,就那么堅韌地活著�,讀著,寫著���。從最初的手寫�,到逐漸學習打字偶爾在電腦上寫�,到現(xiàn)在把八十萬字的《親愛的人們》全部敲在電腦里,這一過程中有著別人無法體驗的快樂,這就是寫作的樂趣���?��?喈斎挥校鞓肥桥c之并存的�。有時候這種特殊的抒發(fā)和寄托,獲取的快樂����,大過了為此付出的辛勞和煎熬的心血,這大概就是作家之所以愿意從事寫作的原因�����。

四

為什么要寫《親愛的人們》這么一部長篇小說呢�?作品出來后,媒體朋友最喜歡這么追問�。是啊,為什么呢���?本來我一直寫中短篇小說���,偶爾插隊寫部長篇�����,比如《馬蘭花開》《孤獨樹》《數(shù)星星的孩子》和《小穆薩的飛翔》�����,這四部長篇都不長,最長的《馬蘭花開》四十萬字�����。四十萬字���,在傳統(tǒng)文學中已經(jīng)算得上大篇幅了�����,可《親愛的人們》是前者的兩倍����,為什么要寫這么長呢����?之所以這么長���,是因為我有很多東西要訴說,要表達���,要抒發(fā)出來���。

構(gòu)思之初,我跑了不少村莊去采訪��。那時候還沒有確切知道究竟要寫個什么樣的作品��,只是有一種沖動��,要寫���。寫鄉(xiāng)土這四十年來的巨大變化�����,寫我熟悉和接觸過的鄉(xiāng)親們����,寫西海固各個方面的變遷�,寫我心頭激烈沖撞的情感����,挽留正在大踏步遠去的當下����,紀念鄉(xiāng)土文明的變遷和流逝,告訴外界一個鄉(xiāng)村孩子的心愿和夢想��,描摹那些鮮活的面容�,刻畫那些深刻的心靈……

羊圈門是一個虛構(gòu)出來的村莊�����。它可以是我一直書寫的故鄉(xiāng)扇子灣����,也可以是西海固乃至西部大地上的任何一個村莊,更可以是讀者心靈世界里想象的故土��。其實它有母本�,就是我的扇子灣。盡管我極力克服扇子灣情結(jié)�,那么清醒地構(gòu)思著一個和扇子灣無關的村莊,但在我的思維畫面當中����,總禁不住將虛構(gòu)的羊圈門和現(xiàn)實里的扇子灣重疊到一起�,我用扇子灣的思維�,創(chuàng)造著一個叫羊圈門的村莊和村莊里的人,以及村莊生活里的生老病死和倫理秩序�����。由此可見一個作家的局限性���,或者說�����,我的局限性�。

當《親愛的人們》完稿很長一段時間后���,我腦子里每天還是會想到它���,手里做著別的活兒,忽然就冒出一個詞語�,一個句子,一個段落��,或者馬一山說過的話,女人和她丈夫斗嘴的情景�����,祖祖獨自坐在高考的考場上一邊奮筆疾書答卷一邊想把上學機會讓給姐姐因而遠走他鄉(xiāng)的舍娃的情景��,碎女巧舌如簧跟她父母頂嘴的樣子���,舍娃作為農(nóng)村大齡青年遲遲找不到人生出路的彷徨無助的畫面��,羊圈門人踩著一百零八個臺窩到水溝里擔水的樣子��,羊圈門人在熱火朝天地修路,羊圈門通電了����,小兔兔對著水溝稚嫩地高喊外爺爺挖臺窩,擺蘭香幽幽地望著舍娃�����,說“舍娃哥��,你真的要娶我啊”�����,扶貧駐村隊組長老喬望著夕陽下滿天紅霞,忽然大喊“我想到了����,想到了”……太熟悉了,這些情節(jié)�,我就是在睡夢里也能如數(shù)家珍地列舉出來。因為它們不僅僅是我構(gòu)思出來����、寫出來的,還無數(shù)次地琢磨過��、打磨過�、修改過,就連走路���、吃飯�、睡覺的時候��,也在回味�,這個詞語用的對不對?這里細節(jié)安排合適不合適?這句話由這個人物說出來妥當不妥當���?確實有魔怔了的跡象����。好在終于完成了��,交出去了����,也就終于能夠做個告別,放下來了��。長吁一口氣以后��,感覺心里空空的���,并沒有告一段落后的輕松,反而有些失落�。這心態(tài)讓人覺得不可思議,你在留戀����?不舍?還是為別的什么而如此莫名其妙?我質(zhì)問自己����。同時正式審視自己的內(nèi)心,我發(fā)現(xiàn)確實有許多未盡事宜需要做個整理���。

首先我需要告別�����。跟書中每一個人物做告別����。幾年前我跟“80后”作家蔡東在QQ上交談��,問最近她忙啥呢�����,她說在心里養(yǎng)小說�。第一次聽到這話,我有點樂���,大笑�,問她,小說也要養(yǎng)?����?����?又不是小孩��,還需要懷胎十月地養(yǎng)�����?她說就是養(yǎng)啊�����,養(yǎng)到一定程度才能寫出來�����。后來我回味這話�,發(fā)現(xiàn)很有道理���,一部作品從構(gòu)思到寫出來面世����,確實就像養(yǎng)小孩一樣,受孕����、懷胎、生產(chǎn)�、哺育,哪一環(huán)節(jié)都重要����。《親愛的人們》中的人物�����,還真就像我一個一個懷胎十月生出來的���,從無到有��,從面目模糊到有血有肉性格鮮明�,每個人物身上都傾注著我的心血?,F(xiàn)在他們出世了�����,長大了����,應該去迎接自己的命運����,我應該與它們告別,腦子里再不用早晚都裝著他們����。

其次是關于作品的名字。最初這個長篇叫《骨肉》�,我的構(gòu)思主要圍繞馬一山夫婦和三個子女進行,我想書寫一個很普通的家庭�,這個家庭的成員都是普通人,普通到你伸手一抓就能抓一大把的程度�。通過普通人和普通人的平凡生活,來承載我要講述的故事�,我要抒發(fā)的情感,我要寄予的心愿��,我要肯定的東西�,我要堅守的方向�����。我知道作為一部長篇小說,這其實是有風險的����,但我想試試。當作品一天天寫出來的時候����,編輯楊曉瀾告訴我,《骨肉》已經(jīng)不適用了���,我自己也認識到了問題�,《骨肉》確實有點小了�����,這八十萬字里頭講述的故事已經(jīng)突破了骨肉親情的承載量�����,于是我想到了“親愛的人們”這樣五個字����。別看只是起個書名這么簡單的事��,楊曉瀾編輯和他的同事們沒少費腦筋�,一而再再而三地反復尋找更合適的名字�,最后還是覺得“親愛的人們”更準確,于是就定了下來��。

我拿著樣書認認真真看���,努力讓自己忘記這本書的作者是自己�,就把它當作任意一本圖書來讀�����,帶著挑刺兒的心態(tài)���,一周時間讀完了�����。讀完�����,掩卷�����,抬頭看天��,低頭沉思����,我似乎聽見時間的腳步在耳邊呼啦啦跑過��。十年�,從萌發(fā)寫作心思到素材采訪收集,到構(gòu)想書寫�,到反復修改,到發(fā)表出版���,我用了整整十年���。

如果現(xiàn)在還有人問我,你有什么經(jīng)驗或心得可以分享��?那么我想說的是�,我只是以下笨苦的辦法����,守著一塊地耕耘���,我的汗水結(jié)出了這么一枚果子�����,它也許不甜�,是苦澀的�,是硌牙的,那么請您咬一口��,品嘗過了�����,然后我們再探討人生���,好嗎��?

責任編輯:王順利-《新西部》雜志 · 新西部網(wǎng)

掃一掃上新西部網(wǎng)

掃一掃上新西部網(wǎng)

不良信息舉報窗口

不良信息舉報窗口