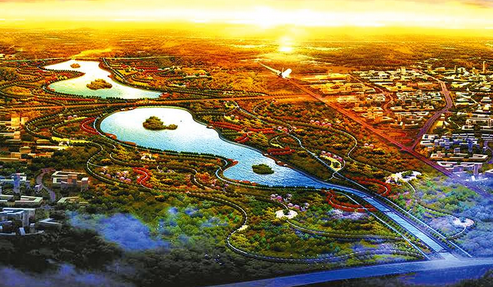

華州渭河南山支流蓄滯洪區(qū)治理效果圖����。

本報記者 陳圣強

“治理南山支流必須改變?nèi)肆こ膛c自然修復(fù)相分離、防洪與抗旱相割裂的‘剛性治水’方式����,我們要將南山支流水網(wǎng)相連��、水系相通����,通過柔性治水實現(xiàn)水潤華州”�,6月13日,記者來到渭南市華州區(qū)少華湖項目工地��,只見工地現(xiàn)場機器轟鳴��,車輛不斷進進出出�,華州區(qū)水務(wù)局項目辦主任王勇剛指著眼前這片初具人工湖雛形的工地介紹。

前些年渭河南山支流對于華州人來說���,帶來的是刻骨銘心的噩夢和無奈����。由于堤防建設(shè)質(zhì)量及設(shè)防標(biāo)準(zhǔn)低�����,再加上渭河含沙量大��,渭河下游成為了“懸河”�����,而華州的幾條南山支流因渭河河床的抬高���,入渭不暢���,形成著名的南高北仰的二華“夾槽”地形,支流堤防潰堤經(jīng)常發(fā)生���。雖然從2011年開始��,南山支流治理通過進行堤防加固�、入渭口防倒灌���、堤距拓寬�、應(yīng)急分洪等工程措施��,將十年九澇之地變得安瀾����,但仍然存在夏秋季節(jié)降水量充沛,常常導(dǎo)致洪峰居高不下���,而冬春季節(jié)降水量少時又常導(dǎo)致結(jié)構(gòu)性缺水嚴(yán)重����。

從去年開始,華州按照“柔性治水”思路����,從以前的防水到如今留水入手,分3年投資20余億元�����,通過實施二華河湖連通����、石堤河羅紋河應(yīng)急分洪蓄滯、澇池建設(shè)等七大工程�����,達(dá)到了聚水��、引水���、泄洪����、蓄洪、抗旱相統(tǒng)一��,進而實現(xiàn)四脈貫通����、八水縱橫�����、群眾受益�����,山��、水�、林、田�����、湖融為一體的“山水華州”格局����,柔性治水讓渭河南山支流變廢為寶����。

渭河南山支流快來快走��,如何將夏秋季節(jié)充沛的水資源安全地留住成為柔性治水的關(guān)鍵���。華州區(qū)規(guī)劃����,在現(xiàn)有水系基礎(chǔ)上�����,依靠南山支流的赤水河�、遇仙河、石堤河����、羅紋河、方山河“五縱”�����,以及即將修建的漕運水道水面景觀廊道、秦嶺北麓水系連通供水廊道和原有的渭河生態(tài)景觀區(qū)“三橫”���,通過水系廊道將八條河流河湖相連��、濕地成片���、湖泊鑲嵌,形成“八水縱橫”的完整通暢的水系統(tǒng)���,特別是在城區(qū)保留石堤河、羅紋河兩條水系�,建設(shè)西環(huán)河、新秦河�����、城東河三條南北貫穿城區(qū)水系�����,通過五水入城實現(xiàn)水潤華州���。

為了改變守著水喝不上安全水的狀況���,華州區(qū)還在南山支流上游規(guī)劃建設(shè)連通澗峪等4大水庫至華州城區(qū)供水工程�,通過管線���、渠系實施連通����,實現(xiàn)赤水河�、遇仙河、石堤河�、羅紋河城市供水相互水量調(diào)劑。目前�,年供水量約3000萬立方米的引水入城工程已經(jīng)啟動,到2019年底全部建成后���,將解決城區(qū)6.5萬人飲水問題和沿渭河6鎮(zhèn)13.8萬群眾的人畜飲水���,并計劃投資6000萬元修建75座澇池,具備抗旱除澇的功能����。

不僅如此����,華州在留住水的同時還要做水文化���。渭河將被打造成最大的生態(tài)公園�,依托高塘渭華起義紀(jì)念館將赤水河打造為紅色旅游之河���,同時還分別將遇仙河����、石堤河�、羅紋河、方山河分別打造成神話傳奇之河���、生態(tài)治污之河、水景交融之河�、垂釣樂園之河,形成“一河一景�、七湖九庫”的景觀空間布局。

目標(biāo)已確定��,干勁格外足����。當(dāng)前華州區(qū)正按照規(guī)劃加快推進項目建設(shè)�����。今年2月��,引水入城�����、赤水河綜合治理項目已經(jīng)開工建設(shè)�,羅紋河流域重要配套工程渭南植物園項目已簽約�����,前期各項工作穩(wěn)步推進��,少華湖連通工程等也在緊鑼密鼓的施工中�。

(責(zé)任編輯 王順利)

掃一掃上新西部網(wǎng)

掃一掃上新西部網(wǎng)

不良信息舉報窗口

不良信息舉報窗口