文丨陳小瑋

“胸懷大局�,無私奉獻��;弘揚傳統(tǒng)�,艱苦創(chuàng)業(yè)?���!边@是西遷五十周年之際�,西安交大黨委擴大會議對西遷精神做出了概括與總結��。如今的西安交大,不僅是重要的人才庫、智力庫���,更是西部地區(qū)位居前列的科教高地����。這一切����,都離不開那一場浩浩蕩蕩的西遷,更離不開西安交大人對“西遷精神”的傳承與弘揚����。如今,創(chuàng)新港的橫空出世���,不僅要服務于大西安建設����,服務于陜西的追趕超越��,更要在“一帶一路”建設中做出無可替代的貢獻。

西安交通大學西遷博物館���,位于學校南門右側�����。博物館開業(yè)短短五個月�����,已有近6萬人參觀�,有的參觀者是從上海遠道而來�。

2018年12月11日,習近平總書記對西安交大15位西遷老教授聯(lián)名來信作出重要指示周年之際�,西遷博物館正式開館。

2017年11月����,15位交大西遷老教授學習十九大報告后,聯(lián)名給習近平總書記寫了一封信���。一個月后���,習近平總書記對來信作出重要指示:“向當年響應國家號召獻身大西北建設的交大老同志們致以崇高的敬意�����,希望西安交通大學師生傳承好‘西遷精神’,為西部發(fā)展��、國家建設奉獻智慧和力量���?��!?/p>

2018年,習近平總書記在新年賀詞中再次提及西遷老教授的來信�,并說了一段鼓舞人心與勵志的話:“廣大人民群眾堅持愛國奉獻,無怨無悔�,讓我感到千千萬萬普通人最偉大,同時�����,幸福是奮斗出來的����。”

西遷博物館的再建(2006年���,西遷五十周年時�,交大曾將原校醫(yī)院改建為西遷歷史紀念館),從選址��、建館到布展����,用了不到一年的時間?��!敖ㄟ@個館是張邁曾書記下的任務�����?��!辈┪镳^館長趙大良介紹道。

西遷博物館占地面積約940平方米����,是全鋼結構的4層建筑,布展面積2400平方米��,分為溯源����、西遷和致遠三部分���,展出照片、圖表和實物等共2077件���,全面展示了交大人六十多年艱辛而又多彩的西遷史。

中央決定 立即行動

“一五”計劃(1953-1957年)的制定與實施�,是剛剛成立的中華人民共和國進入系統(tǒng)建設社會主義的標志。全國確定了156項重點工程���,其中����,陜西有24項��,是兩個最多的省份之一��。西安布局了17項���,其中�����,電氣類五項�����,機械類六項�,占六成有余,因此西安也被確立為機械電力工業(yè)基地�。然而西安高教力量非常薄弱,整個西北只有一所位于咸陽的西北工學院��,這一教育格局顯然既不能滿足建設對人才的需要����,也不能對大規(guī)模建設提供足夠的科研支撐。

自1952年始�,國家對高校進行院系調整,全國工科大學實力最強的三所大學是位于上海的交通大學���、位于北京的清華大學和位于哈爾濱的哈爾濱工業(yè)大學��。上海是全國高校最集中的一個城市����,但因建設項目主要布局在內地�,高校作用難以發(fā)揮��,因此�,遷校自然首選交通大學�����,目標是要在西安建一個萬人大學����,發(fā)展原子能等尖端專業(yè)�����。

西安交通大學西遷比無關(攝影|陳小瑋)

1955年3月30日�����,國務院二辦收到高教部上報中央的《關于沿海城市高等學校一九五五年基本建設任務處理方案的報告》�,提出壓縮沿海高校基建規(guī)模����、加強內地高校建設的方案、任務���,其中���,有將交通大學由上海遷往西安�����,交大電訊工程系遷往成都的動議�����。陳毅�����、陳云�����、劉少奇��、朱德����、彭真��、鄧小平、周恩來七位中央領導人審閱了該報告�����。

1955年5月��,在唐代道政坊���、常樂坊遺址上勘探新校址

交通大學從接到遷校的電話通知到公布遷校方案�����,僅僅只用了四十八天。

4月7日晚�,高教部將遷校精神的電話通知于彭康校長。因第二天是校慶日��,故校黨委對西遷的傳達時間推遲到9日�����。14日�,學校派總務長任夢林等去高教部接受遷校任務,了解西遷的基建規(guī)模等具體事項�����。

6天后,任夢林他們直接到西安���,在西安市規(guī)劃局一位科長的陪同下�����,在南郊尋找校址����,初步選定的校址位于西安城墻東南角外��,唐興慶宮遺址之上���。并在西安北郊成立了遷校辦事處��。

5月10日��,交通大學校長彭康和五位教授再次踏勘校區(qū)�。西遷館有兩幅照片反映了這一時點�,一幅是他們行走在麥田中,一幅是駐足于麥田,擘畫學校的未來�。

“我們當時在田野考察,在麥田里邊走邊看�����。鐘兆琳�、朱麟五兩位教授看了這塊地方后�����,都高興得跳了起來�。”時任交大基建科科長的王則茂在一篇回憶文章中寫道:“面對如此開闊的平原沃野����,再比較局促擁擠的上海徐家匯,大家都很滿意����?���!?/p>

5月25日,交通大學向全校師生公布了遷校方案。

電制53班全體學生倡議����,進行上海——西安象征性接力長跑迎接遷校�����。上海到西安全長151萬米����,平均每人要跑53000米,每天操場上都可以看見跑步的同學����。到6月6日,一年級70個班級已有41個抵達西安�����,沒有完成目標的班級���,準備在放暑假前完成����。

10月26日,新校區(qū)破土動工����;12月,中心大樓奠基���。

任夢林領銜承擔新校建設任務����,須在一年內完成11萬平方米的建設任務����。由于工期緊,基本是邊設計邊施工�。為順利完成建設任務,交大把基建科搬到了西安����。

“那年冬天特別冷,經(jīng)常風雪交加�����,地面積雪盈尺����,氣溫低達零下15度。施工組的同志們住在工棚���,與工人同吃同住����,同甘共苦�,沒有人叫苦,沒有任何埋怨��。大家從不考慮個人�����,只有一個共同目標��,就是完成遷校任務�,支援大西北?�!蓖鮿t茂在文章中回憶建校情景時這樣寫道��。

校園工地上同時有2700名工人在工作�,最多時達4000多名�����?�!拔覀兪菫槲鞅惫I(yè)基地興建工業(yè)大學的!”建筑工人夜以繼日的干�����,過春節(jié)也只休息了三天��。

1956年��,新華社關于交通大學六十周年校慶的報道����,有一半篇幅是報道西安校舍的建設情況�。西安校區(qū)比上海大一倍,占地1100畝��。中心教學大樓已建到第二層�����,這個大樓可容納全部一、二年級學生用的教室�����,以及電工原理�����、材料加工等基礎課的實驗室��。西安校區(qū)的學生宿舍����、教職員工宿舍基建工程也已基本完成����。

1956年6月4日,交通大學先遣隊到達西安�。8月10日,從上海開往西安的專列從交通大學后門的徐家匯車站出發(fā)��,乘車人手持一張窄窄的紅色乘車證�,上面印有“向科學進軍,建設大西北��!”的字樣��。車站鑼鼓喧天��、彩旗飄飄���,一千多名師生員工及家屬乘這趟火車奔向西安���。

9月10日,新校開學�。開學典禮是在西安人民大廈禮堂隆重舉行的?���!度嗣袢請蟆奉^版做了報道�,并引用副校長蘇莊在開學典禮上的話:首批遷校任務基本完成,2000余名新生報到�����。

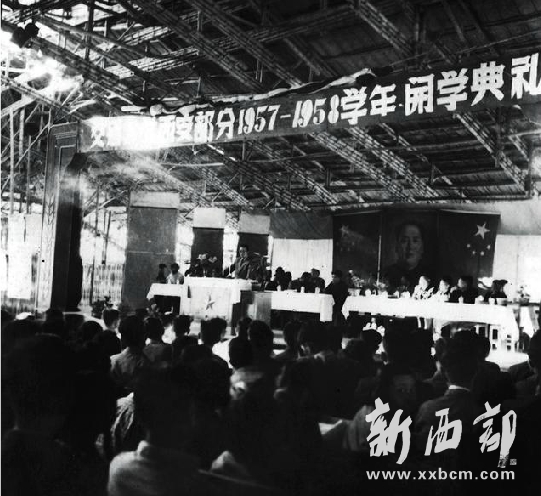

1957年8月�����,在草棚大禮堂舉行的開學典禮

10月15日,中央高教部部長楊秀峰到西安交大(當時稱“交大西安部分”)視察��,他對全體教師及科長以上干部講話中說:交大遷到西安來����,將擔負起她在上海所不能擔負的重大任務��。遷到西安的交大���,不僅解決西安的需要���,也要把蘭州、洛陽的教育和科技帶起來��。

調整方案 主體西遷

遷到西安的交大如期開學����。學校初具規(guī)模,能保證基本的學習生活����,但還在建設當中,看上去還是一個“鄉(xiāng)野中的大工地”��。學校沒有正門;食堂是幾根柱子裹著塑料布的臨時棚子���。時值初秋��,沙坡村的莊稼收了后����,露出縱橫的墳堆�����,看上去頗為荒涼����。

陳瀚教授記得,當時西安秋天雨水特別多�,校園又在搞基建���,溝溝坎坎的���,他上課途中摔過兩次,一身泥污走進教室,臉上還留有一些泥巴印記���。學生們笑���,他也樂。

全校開大會使用的禮堂很特別���。已逝的劉燕鏕教授生前在一篇文章中寫道:“……總會回想起學校的草棚大禮堂�����,大概坐落在如今圖書館西北角對面的花園處。這幢建筑由好多粗壯的整根毛竹捆綁在一起搭建而成����。”

1955年�����,由于建設經(jīng)費緊張��,大禮堂沒有被列入一期建設項目�����,但又不能沒有一個全校性聚會的禮堂,替代方案即建一個草棚大禮堂����。到江西采購毛竹,在上海請來搭建腳手架的師傅�����,精心搭建了一座能容納5000人的草棚大禮堂——禮堂橫梁���、立柱是三五根碗口粗的毛竹捆綁而成�����,頂是竹竿編織的����,網(wǎng)格上覆蓋一層茅草��,禮堂四周則用草簾子遮擋����。陽光可從棚頂及周圍草簾的縫隙透過來����,冬天的冷風自然也能吹進來��。

1957年�����,西安交大新生開學典禮就是在草棚大禮堂舉行的���。據(jù)趙大良推測,這個大禮堂從建好一直使用到1964年國慶節(jié)����,因為當年國慶節(jié)文藝演出還在這里進行��,有照片為證�����。

草棚禮堂成為遷校后艱苦奮斗的一種象征�����。西遷博物館模擬再現(xiàn)了這一令西遷人記憶深刻的場所。

1957年“大鳴大放”期間����,交通大學(上海部分)召開了連續(xù)三天的校務擴大會議,遷校問題成為討論的焦點��。最終反對遷校意見占了上風��,校務委員會作出“多數(shù)人不贊成遷?!钡慕Y論,并上報高教部�。

對遷校重新討論,與當時國內外形勢發(fā)生的變化有關����。

1956年4月25日,毛澤東在政治局擴大會議上作了《論十大關系》的報告�。在正確處理沿海與內地關系問題上����,提出要充分利用和發(fā)展沿海的工業(yè)基地,以便更有力量來發(fā)展和支持內地工業(yè)�。從第一個五年計劃實施過程看,許多新產(chǎn)品都出自沿海工廠�,可見其作用很大����。對沿海老廠適當擴建�,投資少,見效快����,更有效率。

1957年5月�����,國務院和高教部分別舉行會議���,決定采用民主協(xié)商的方式解決交大遷校問題����。這也是對“大鳴大放”期間有一派意見認為當初決定遷校不夠民主的回應����。5月23日起��,周恩來連續(xù)三天聽取關于交大遷校的各方意見�。5月28日��,周恩來聽取交大領導的匯報后�����,晚上又和交大幾位老教授在中南海座談�����,從晚上七點持續(xù)到第二天凌晨兩點���。

西安校區(qū)迎接新同學

6月4日,周恩來主持召集交大及有關部門召開關于遷校問題專題會議�����,并發(fā)表了近萬字的長篇講話����。周總理強調,支援西部的方針不能變����。他還提醒與會者:我們是社會主義國家,到處有內外關系����,特別是交大一舉一動都會有很大影響�����,交大同仁一言一行必須照顧大局����,一切應從團結出發(fā)����。

不過,周恩來還是將遷校問題的決定權交給了交大師生�����,說無論做出哪種決定���,都報高等教育部批準���。

貫徹國務院專題會議精神,上海市委第一書記柯慶施說:遷不遷���,怎么才遷得好,這是個政治問題��。如果不遷�,政治上就要輸光了。西安市委第一書記方仲如說:交通大學如果不遷����,或退回上海,后果將不可設想����,會嚴重干擾整個國家的建設部署。

交通大學校報刊登了時任中科院院長郭沫若的信����。他認為遷校有困難,但是是暫時的����,從長遠看,遷校比留在上海更好�。他個人的意見是希望全遷。交大校友錢學森也來信支持遷校�,并說“既然承認黨能領導科學,那我們有什么理由不接受黨的決定呢”?

經(jīng)過一番充分討論�,最終形成并得到批準的方案是,交通大學分設西安���、上海兩個部分����,大部分系科專業(yè)遷往西安�,新的學科專業(yè)建在西安,同時����,仍留一部分力量在上海原址發(fā)展。交通大學的西安����、上海兩個部分實施統(tǒng)一領導。

教授帶頭 兩校分離

“學校黨委七個常委�,有六個遷到了西安,體現(xiàn)了黨員領導的帶動作用��?��!壁w大良認為這很關鍵���。沒來西安的那個常委����,是因為要籌集南洋工學院�����。

據(jù)彭康兒子彭城回憶:確定交大一校分設兩地后�����,上海市委曾想讓彭康留在上海主持工作����。一家人商量時����,彭城問父親“怎么考慮”,父親說“我應該去”��。

遷校前夕�����,交通大學的教授、副教授分別為73和34人����。教授實力決定大學的教學和科研實力,遷校能得到教授支持�,自然極為重要。

“鐘兆琳在遷校問題上起了很大作用�。”趙大良指著展板上鐘兆琳的照片介紹道���。

鐘兆琳是西遷到西安的教授中年齡最大的����,時年57歲��。他夫人臥病在床�����,留下女兒在上海照顧����,他一個人到了西安。鐘兆琳是交通大學教務委員會委員�����,當遷校出現(xiàn)反復時,他發(fā)言說:上海需要機電學校�,西安也需要,西安校園都建好了��,不過去對不起陜西人�,對不起西北人��。西安需要一些老教師��,“我本來是要去蘇聯(lián)的����,現(xiàn)在我愿意到西安去工作”。

鐘兆琳是電機工程專家�、教育家,被譽為“中國電機之父”�����。他大學畢業(yè)后就讀美國康奈爾大學電機工程系�,獲得工程碩士學位,在導師推薦下進入美國西屋電氣制造公司任工程師�����。后受邀回交通大學電機科任教,成為第一個系統(tǒng)開出電機學課程的中國教授�。上世紀30年代,鐘兆琳指導并參與研制出我國第一臺交流發(fā)電機和電動機��,推動了我國第一家民族電機制造廠的建設��?����?箲?zhàn)時期�����,交通大學校園被日軍占據(jù)��,當遷至法租界的交大被汪偽政府“接收”�,鐘兆琳宣布退出“交大”,靠擔任家庭教師����、紗廠技術顧問維生?�?箲?zhàn)勝利后才又重返交大,體現(xiàn)出其愛國氣節(jié)��。

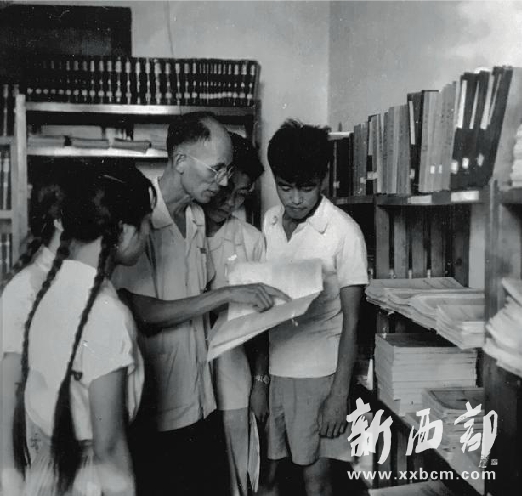

1959年��,沈尚賢教授(中)與青年助教一起翻閱蘇聯(lián)高?���?蒲匈Y料

解放前夕,有美國大學給鐘兆琳寄來聘書�,國民黨政府也曾想裹脅他去臺灣,但他都不為所動����,而是積極參加了護校行動���。

1956年遷校時�����,周恩來總理提出��,鐘兆琳先生年齡較大�,身體不好����,夫人又病臥在床���,可以留在上海。但鐘兆琳卻表示:當初教務委員會開會表決�,我是舉手贊成了的,大學教師是高層次知識分子�,決不能失信于人……我們要到西安辦校扎根,獻身于開發(fā)共和國的西部�,共和國的西部像當年的美國西部一樣需要開發(fā)。

鐘兆琳帶領同學們在大西北實習����、考察,西北不少電機廠都留有他的足跡����。改革開放后,近80歲高齡的鐘兆琳又學了維語����,關注新疆的人才培養(yǎng),辦新疆少數(shù)民族班���。

鐘兆琳的父親鐘養(yǎng)圣曾追隨孫中山先生參加過辛亥革命���,也曾和邵力子先生到過西北��。西北干燥的氣候令他肺病有所減輕��。他對鐘兆琳說:“我的病適合到西北去����,你們將來和我到西北吧���!”不料想�,鐘兆琳的后半生果然是在西北度過的��。

交大西遷時�����,陳大燮擔任交大教務長����,是國家一級教授����。他曾在美國普渡大學攻讀機械工程碩士�����,是我國熱力工程學界的先驅�。得知中央決定交大西遷消息后�����,他第一個發(fā)文章表示支持���,并帶頭來到西安����。在中央后來決定交大分設西安�����、上海兩個部分時��,他說����,雖然兩個部分我都是教務長,但我首先要為西安的同學上好課。

電信學家沈尚賢時任交大科研部主任��。遷校時�,他不但自己一家?guī)ь^,還動員從美國學成歸來�����、原本在上海大企業(yè)任職的妹夫陳國光先生一家?guī)ь^到西安����,發(fā)揮專業(yè)所長興建交大的半導體專業(yè)。多年后����,江澤民到交大看望老師,曾為沈尚賢題詞:舉家西遷高風尚�����,電子領域乃前賢�。題詞里隱含著沈尚賢的名字。

著名數(shù)學家朱公謹也是國家一級教授���,早年在德國哥廷根大學獲得博士學位。遷校時,他在西安創(chuàng)建了交大的應用數(shù)學專業(yè)�。

朱城副教授�����,1951年在麻省理工學院獲得振動學博士學位,回交大任教���。1957年���,在西安率先創(chuàng)建了工程力學專業(yè)���。朱先生為創(chuàng)建新專業(yè)積勞成疾�,兩年后在西安校園不幸病逝��,年僅39歲。成為西遷后身殉事業(yè)的第一人。

苗永淼先生,獲伊利諾伊大學博士學位��,1955年回國�。教育部一位司長問他愿不愿意去交大�����,并告知他正面臨遷校����。苗永淼的回答是,“只想早點去”��。他在交大工作兩年后��,1958年來到西安�����,成為我國壓縮機����、制冷及低溫工程專業(yè)的主要創(chuàng)建人之一�����。

陳學俊,普渡大學學成歸國后�����,成為我國鍋爐專業(yè)的創(chuàng)始人�。頗具文藝氣息的他,曾譜曲填詞創(chuàng)作了《工程師進行曲》���,高歌“學工程��,有志氣�,為人民�,謀福利���,為社會���,求進取”�����。作為當時交大最年輕的教授�����、動力系副系主任,他與系主任朱麟五教授一起����,給西安交大遷來最完整的一個系�����。

沈云扉,是參與創(chuàng)建過同濟醫(yī)學堂的上海有名的醫(yī)學教育家���。他用一段詩表達了自己扎根西安的滿懷激情:“長安好����,建設待支援����,十萬健兒湖海氣,吳儂軟語滿街喧�����,何必憶江南?��!?/p>

據(jù)統(tǒng)計����,交通大學1956年在冊教師739人中,遷來西安的有537人;陸續(xù)遷西安的各類教職員工(含調愛人員以及上海市動員支援西遷的后勤服務職工等)共計1400余人�����;1953�、1954、1955級學生����,從上海遷來西安共計2291人,占其總數(shù)的80.1%���,1956年入學新生2133人���,全部都到西安報到。全校圖書資料74%運至西安��;25個實驗室全遷或部分遷至西安�����。

為使交通大學遷校后發(fā)揮更大作用����,1957年秋��,高等教育部決定將西安動力學院以及西北工學院���、西北農學院的有關系科調入交通大學西安部分。

1959年9月���,彭康被任命為西安交大校長兼黨委書記�,司法部副部長謝邦治被任命為上海交通大學同一職務�,正式結束了一校分設兩地的狀態(tài)。同年10月1日����,在西安舉行的國慶節(jié)大游行中,西安交通大學校牌第一次亮相于新城廣場���。

扎根西部 碩果累累

擔任過上海市市長�����、后又任國務院副總理的陳毅元帥在交大遷校問題上講過一句意味深長的話:遷校對不對,十年后作結論�。

交大西遷發(fā)展軌跡證明,這棵西遷大樹���,很快就在西部扎根����,且枝繁葉茂。

遷校第一個十年�,西安交大培養(yǎng)畢業(yè)生逾一萬人,是建國前交大培養(yǎng)畢業(yè)生總數(shù)的一倍�;圍繞國家需求,新的專業(yè)���,諸如計算機���、原子能、工程力學���、應用數(shù)學等形成����,專業(yè)從15個擴大為25個���。

科研方面也異軍突起���。

1957年����,姚熹作為青年助教隨校西遷��,帶領團隊用短短幾個月時間���,在邊籌建邊生產(chǎn)的西安高壓電瓷廠���,試制成功了我國第一臺33萬伏高壓變壓器電瓷套管。1959年�,動力系試制成功國內第一臺雙缸式自由活塞燃氣發(fā)生器。1965年�����,在北京舉辦的全國高教部直屬高?��?蒲谐晒股?�,交大周惠久院士創(chuàng)立的“多次沖擊抗力理論”�����,與北大人工合成胰島素���、清華反應堆等五項重大科研成果一起被譽為“五朵金花”。

1959年西安交通大學校景

第二個十年的西安交大�,雖然處于“文革”特殊時期,但交大時任革委會第一辦公室主任的動力系講師萬威武�����,卻接受國防科委的任務��,在一年多的時間內��,在尚未掌握核心技術的情況下�����,與平均年齡不超過30歲的課題組成員�����,自主研發(fā)了30K制冷機����,用來冷卻衛(wèi)星通信戰(zhàn)略雷達敏感元件,為我國第一顆人造衛(wèi)星的成功發(fā)射作出重要貢獻�����,技術工藝達國際領先水平。

第三個十年��,西安交大被列為全國10所重點建設大學之一�。“八五”期間建成11個國家重點學科����、5個國家重點實驗室。

創(chuàng)新港鳥瞰圖

第四個十年��,西安交大成為全國第一批開展“211”和“985”工程建設的高校����。還躋身“2+7”(C9)聯(lián)盟,是西部地區(qū)惟一入選的高校����。

1989年,信息與控制系開發(fā)了我國第一臺JTR-1型教學機器人�。

第五個十年,鄭南寧院士研制出國內首個自主知識產(chǎn)權的數(shù)字電視掃描制式轉換及視頻處理芯片��。

第六個十年,西安交大機械學院趙玉龍團隊����,瞄準國家需求��,十年如一日堅守在科研一線����,完成的“高動態(tài)MEMS壓阻式特種傳感器及系列產(chǎn)品”項目解決了發(fā)動機、導彈�����、水下兵器���、燃爆���、戰(zhàn)機、登月等國防����、航天航空以及石化領域中的壓力加速度比測量難題,獲2017年度國家技術發(fā)明二等獎�����。

當年討論遷校時,不少人持一種悲觀看法:“在窮鄉(xiāng)僻壤不能辦好大學����,交大搬去,只是多了一個要回來的學?!保弧敖淮筮w西安是空談長遠利益���,在上?����?梢园l(fā)揮十萬匹馬力的作用�,搬到西安后就要大打折扣”����;“把交大搬到西北去是拔苗助長,是把一棵生長得相當好的大樹��,移植到土壤氣候完全不適當?shù)牡胤饺ァ薄?/p>

1996年���,西安交大遷校四十年�。在本科教學工作“國考”中,交大成績是“優(yōu)秀”��。專家組認定����,西安交大作為一所有百年歷史,有優(yōu)良辦學傳統(tǒng)的著名大學�,長期以來重視基礎課程建設和實踐性教學����,在教學改革、課程建設�、教材建設和教書育人方面取得了很多有影響力的成果。

2017年�,全國高校本科教育教學審核評估,專家評價是:西安交大是一所能在浮躁世界中放下一張平靜書桌的地方�����。

西遷以來�,交大已培養(yǎng)畢業(yè)生近26萬名,其中40%留在西部建功立業(yè)���;培養(yǎng)出的34位兩院院士�,有近一半在西部工作。

重實踐是西安交大的特色�����。1960年2月7日��,西安交大各系各專業(yè)近2800名師生赴陜西與周邊省市的63個企業(yè)��,幫助開展機械化自動化建設���,與這些企業(yè)合作開展的設計制造���、投產(chǎn)項目達1900余個,并以此為契機與大西北一批大中型企業(yè)建立了穩(wěn)固的長期協(xié)作關系�。

服務國家重大建設。參與三門峽����、三峽等重大工程的研究;參與國家第一代計算機研制以及工業(yè)自動化試點工程��,即蘭州化肥廠自動化試點“爐溫串級自動調節(jié)系統(tǒng)”研究����,產(chǎn)生了一批科研成果����。

支持地方經(jīng)濟發(fā)展��。1959年協(xié)助設計西安鋁廠�����,西安鋼廠����;350教研室研制涇惠渠水利自動化設備�。

科研方面,1963-1972年國家科學技術十年規(guī)劃中����,西安交大承擔了32個規(guī)劃,120個中心問題中的257個課題的研究任務�,其中,由學校一家負責的有9個中心問題����,68個研究課題。而自1978年以來����,西安交大共獲得國家科學技術獎226項�,位居全國高校前列��,其中�,2017年以主持單位獲國家科學技術獎7項,位居全國高校第二�����。

全新形態(tài) 沖擊一流

2014年�,西遷的交大在將近一個甲子之際,做出一個決定——向西再邁一小步����,在距西安二十分鐘車程的西咸新區(qū)——灃西新城,渭河之南建中國西部科技創(chuàng)新港(下簡稱創(chuàng)新港)��。此舉在趙大良看來如同“乾坤大挪移”����,絕不是新校區(qū)所能涵蓋得了的。

西安交大黨委書記張邁曾說���,創(chuàng)新港是西安交大落實國家“一帶一路”倡議和創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略的重要舉措����,也是西安交大對大學如何發(fā)揮引領社會作用的積極探索。

創(chuàng)新港

創(chuàng)新港是現(xiàn)代田園城市理念與國際前沿“學鎮(zhèn)”理念疊加的產(chǎn)物�。西安交大將創(chuàng)新港選址在了灃西新城,一方面有拓展空間的考量��,另一方面���,也是要在西咸新區(qū)新型城鎮(zhèn)化探索���,即特色小鎮(zhèn)建設中發(fā)揮大學教育科研的功能與作用。故此�����,創(chuàng)新港是教育部與陜西省人民政府合作共建�、西安交大與西咸新區(qū)聯(lián)建��,創(chuàng)新服務國家戰(zhàn)略及地方發(fā)展的一個國家重點項目���。

今年全國“兩會”期間���,全國人大代表��、西安交通大學校長王樹國回答記者提問時強調:創(chuàng)新港是一個全新的大學形態(tài)����,是一個沒有圍墻的學鎮(zhèn)��,聚集了一批和社會有緊密聯(lián)系的高素質的人才����。互聯(lián)網(wǎng)����、人工智能、信息化�����、數(shù)字化的出現(xiàn)���,致使人類社會知識傳播呈快速��、扁平化的態(tài)勢����,傳統(tǒng)大學象牙塔式的教學模式、人才培養(yǎng)模式無法適應社會發(fā)展��,大學必須變革�,否則就會被時代拋棄。

2019年4月1日����,交大興慶、曲江����、雁塔三個校區(qū)開通了到創(chuàng)新港的通勤車;2日����,創(chuàng)新港的“中國西部海外博士后創(chuàng)新示范中心”掛牌,意味著首個位于西部的國家級博士后創(chuàng)新平臺啟動�。該中心的最大特色是博士后的國際交流,力爭三年內引進1000名博士后���。4月8日,適值西安交通大學一百二十三周年校慶之際����,高端裝備研究院進駐創(chuàng)新港��,成為首個進駐創(chuàng)新港的研究院�����。

上述三件喜事���,標志著創(chuàng)新港從建設階段轉入搬遷、啟用階段����。

西安交大創(chuàng)新港辦公室副主任周海濤介紹:創(chuàng)新港總面積5000余畝,分為科研�、教育、轉孵化�����、綜合服務四大板塊��,建設理��、工�����、醫(yī)、社科四大方向25個研究院�����。另外��,創(chuàng)新港南側布局了7平方公里的產(chǎn)業(yè)承接區(qū)��,充分承接西安交大科研成果�����。

交大西遷六十年�����,老校區(qū)的發(fā)展已受到空間不足的限制�����,很多教授的實驗設備�����、實驗儀器不得不放在外邊合作單位��。各學院提供的自修空間不足���,學生們不得不到圖書館搶位子自修���。但是,西安交大在灃西建創(chuàng)新港��,絕不只是建一個新校區(qū)���,其雄心是為中國大學探索新形態(tài)�����,即融“校區(qū)����、社區(qū)�、園區(qū)”于一體,既是高端人才的蓄水池�,又是人類文明的傳播器;既著眼于世界科技前沿���,又滿足國家重大需求���,服務經(jīng)濟社會發(fā)展��。

采用創(chuàng)新港這個名稱�,是借用港口所具有的吞吐力����。王樹國校長認為:“吞”即積極借鑒國外先進經(jīng)驗,整合全球創(chuàng)新資源���,引進國際高端技術��,吸引海外科技人才�����;“吐”則是發(fā)揮創(chuàng)新港自主創(chuàng)新能力����,將優(yōu)質的創(chuàng)新成果與高素質的科技人才推向社會�。

2015年,西安交大積極響應“一帶一路”倡議���,主動融入國家發(fā)展戰(zhàn)略大格局��,發(fā)起成立“絲綢之路大學聯(lián)盟”���,目前,已吸引了40多個國家150多所高校加盟����。絲綢之路大學聯(lián)盟秘書處設立在創(chuàng)新港,共同為推進“一帶一路”沿線國家的高等教育���、人文交流����、社會發(fā)展貢獻力量����。

西安交大與陜西省緊密合作,為科技強省�、服務區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展而努力。一方面�����,陜西省委省政府大力支持創(chuàng)新港建設,一次性批復29個陜西省科研基地落戶創(chuàng)新港�����,包括18個省重點實驗室�����、工程技術研究中心��,11個省工程實驗室��、工程研究中心�����,覆蓋動力工程及工程熱物理�����、電氣工程����、管理科學與工程、生物醫(yī)學工程等19個學科���。另一方面��,創(chuàng)新港積極與陜西12個地市合作�����,建設輻射西部的“創(chuàng)新碼頭”�,實現(xiàn)人才�、信息、資本等市場要素的穿梭流動���。與榆林�����、延安��、商洛等地市共建新能源�、新材料研究院所等都在緊鑼密鼓地推進中�。

據(jù)悉,西安交大的129個省部級以上科研基地將全部搬遷到創(chuàng)新港����。創(chuàng)新港吸引美國3M公司�、韓國LG集團等與交大合作設立研發(fā)中心��。創(chuàng)新港將吸引不少于500家國內外知名企業(yè)在此設立研發(fā)中心�、技術創(chuàng)新聯(lián)盟。截至目前����,有170家單位與創(chuàng)新港簽了合作協(xié)議,另有130家有合作意向��。

對于交大本科大四的學生�,創(chuàng)新港是一個不可不去的地方,這里是他們在走出校門前對未來崗位加深了解的地方����,是一個畢業(yè)設計選題與企業(yè)需求結合的地方;如要讀研究生�����,創(chuàng)新港有國家重點實驗室���、省部級重點實驗室����,為研究提供基礎;若有計劃到國外深造�,創(chuàng)新港有國際研究實驗室,對學生的語言提高�����,以及提前熟悉外國文化����,都會有很大幫助。

西遷老同志行走在梧桐道

西安交大校長王樹國認為�,“一所大學是不是一流大學�,關鍵看它為社會帶來了什么。如果對社會做出了一流的貢獻�,它就是這個社會的一流大學;如果為國家做了貢獻����,就是這個國家的一流大學。作為西部的重點大學與國家的重點大學����,我們應該責無旁貸地秉承家國情懷,為整個西部地區(qū)的發(fā)展作出貢獻���?���!?/p>

王樹國理想中的大學是融入社會,和社會互通�����,交大創(chuàng)新港的建成��,圓了他的這個夢���。

(本文圖片由西安交大宣傳部提供����,特此感謝?�。?/p>

(編輯 謝琬瑩)

掃一掃上新西部網(wǎng)

掃一掃上新西部網(wǎng)

不良信息舉報窗口

不良信息舉報窗口