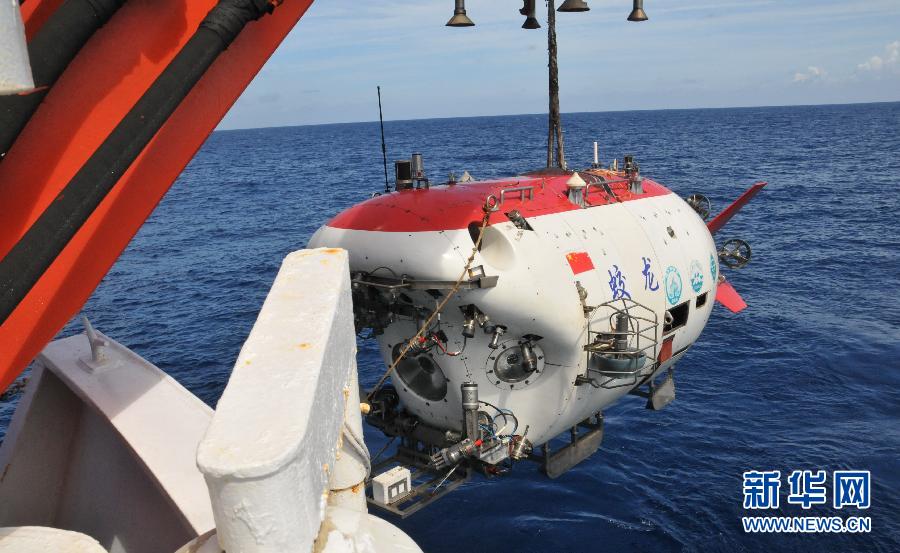

圖為“蛟龍”號開始首個試驗性應(yīng)用航次首潛

6月17日16時30分左右,“蛟龍”號載人潛水器從南海一冷泉區(qū)海底回到母船甲板���,標志著“蛟龍”號首個試驗性應(yīng)用航次首次下潛任務(wù)順利完成��。此航次進行了4個小時水下作業(yè),現(xiàn)場總指揮表示�����,這次下潛超額完成了預(yù)定任務(wù)�。

據(jù)悉,18日,“蛟龍”號將搭乘首位“乘客”——同濟大學(xué)教授周懷陽下潛�����。

三人操控潛水器����,“蛟龍”號首潛成功

17日6時左右,隊員就開始為潛水器安裝壓載鐵�����,并對水面支持系統(tǒng)和潛水器本體的燈光���、機械手等進行入水前的最后檢查�����。9時20分左右��,中船重工集團702研究所“蛟龍”號主任設(shè)計師葉聰�、中科院聲學(xué)研究所楊波和中科院沈陽自動化研究所劉開周進入潛水器��。

所有準備工作就緒后����,潛水器隨軌道車緩緩駛向船艉方向���,4名蛙人已乘小艇在水中等候,待潛水器完全入水后���,蛙人將掛鉤解開��。9時54分左右���,潛水器注水完畢開始下潛。

這個潛次葉聰擔任主駕駛�,楊波和劉開周在下潛過程中驗證潛水器聲學(xué)系統(tǒng)、運動控制系統(tǒng)和基于長基線定位系統(tǒng)的自主導(dǎo)航軟件�����。

據(jù)“蛟龍”號首個試驗性應(yīng)用航次現(xiàn)場指揮部副總指揮胡震介紹���,這個潛次計劃需要7小時����,下潛和上浮各1小時��,水下作業(yè)4小時��,布放和回收約1小時���。

16時30分左右�,“蛟龍”號載人潛水器從南海一冷泉區(qū)海底回到母船甲板上�����。三名下潛人員出艙�,標志著“蛟龍”號首個試驗性應(yīng)用航次首次下潛任務(wù)順利完成。

發(fā)現(xiàn)大量海底生物���,為后續(xù)研究提供重要支撐

“蛟龍”號首個試驗性應(yīng)用航次現(xiàn)場總指揮劉峰表示�����,這次下潛是工程下潛�����,超額完成了預(yù)定下潛任務(wù):一是驗證了潛水器技術(shù)狀態(tài)非常穩(wěn)定和良好�;二是長基線定位系統(tǒng)第一次試驗就非常成功��,潛水器具備了“指哪打哪”的能力;三是驗證了潛航員駕駛技能���,潛水器從山底一直爬到了300多米高的山頂���。

“雖然這次是工程下潛,但這是載人潛水器第一次在這個海域搜尋到了冷泉區(qū)�����,發(fā)現(xiàn)了大量的貽貝��、蜘蛛蟹等海底生物�����,為深海生物群落和冷泉區(qū)的研究提供了很好的支撐����。”劉峰說���。

據(jù)介紹���,下潛約1個小時后��,潛水器抵達預(yù)定作業(yè)點,深度約1400米�����。此后�����,潛水器進行了4個小時的水下作業(yè)���,期間給水面發(fā)回了4張照片����,取回了深海冷泉區(qū)的碳酸鹽“煙囪”樣本和大量貽貝樣本��。

18日搭乘首位“乘客”下潛

據(jù)現(xiàn)場指揮部17日晚通報����,“蛟龍”號18日將進行本航次的第二次下潛,下潛區(qū)域仍然是17日“蛟龍”號下潛的南海冷泉區(qū)��。這個潛次由國家深?���;毓芾碇行臐摵絾T唐嘉陵擔任主駕駛����,中國科學(xué)院聲學(xué)研究所張東升下潛繼續(xù)進行定位系統(tǒng)測試�����,周懷陽搭乘潛水器在海底觀測�。

據(jù)了解,18日的潛次預(yù)計于9時正式開始�����,14時左右潛水器回收至母船�,水下作業(yè)約4小時。

“蛟龍”號首個試驗性應(yīng)用航次于6月10日起航����,共分為3個航段,預(yù)計需要113天�。第一航段在南海開展定位系統(tǒng)試驗,同時兼顧“南海深部科學(xué)計劃”開展科學(xué)研究�,包括對海底生態(tài)系統(tǒng)、生物和地形等進行調(diào)查�����。

掃一掃上新西部網(wǎng)

掃一掃上新西部網(wǎng)

不良信息舉報窗口

不良信息舉報窗口